中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

お子様のリモート授業や夏休みでなかなか外出できない親御さんへ 今だからこそオンラインで健康相談!

最近の上海では、お子様がリモート授業を行っており、なかなか外出できない保護者の方が多いと聞きます。まもなく夏休みに入りますから、引き続きしばらく外出ができなくなることも…

そんな時は、「BODY&SOUL メディカルクリニック」のオンライン健康相談が便利で す!

直接の診察が難しくても、症状や舌の色などからアドバイスをいたしますので、不安な時はまずご連絡ください。

オンライン健康相談って何?

Wechat のビデオ通話機能を使って体調の相談をすることです。

症状によっては画面越しに舌の状態を診ることもできますので、よりリアルな診察に近い状況で、相談をすることができるのです。実際に来院できるようになったら、その際に詳 しい診察をして、場合によってはお薬もお出しします。

休暇明けは混み合うことが予想されますので、お早めにご予約をお願いします。

もちろん、親御さんだけでなく、お子様の診察もOK!

少しでも不安なことがあればお気軽にご相談ください。

オンライン健康相談の流れ

①まずはフォームからご予約ください。

こちらのフォームからご予約ください。現在は平日の予約はとりやすくなっています。

上記のリンクをクリックまたはタップすると、このような画面が出てきます。

まずは相談者のお名前、メールアドレス、電話番号、年齢を入れてください。

次に A [診察希望日] にはオンラインでの相談希望の日時を第二希望まで入力してください。

B [希望診療所] は、もし来院できるようになったら行きやすいクリニックを選択してください。

C [保険の有無]は保険をお持ちの方は会社名を選択してください。

D [相談内容・お悩みの症状]には必ず「オンライン相談希望」とご記入ください。その際 に、相談したい内容や、気になる症状を入れていただけると相談の際にスムーズです。症 状が説明しにくいようでしたら、当日しっかりとお話を聴きますので、入れなくても大丈 夫です。

②クリニックより、折り返し確定予約日時のメール(もしくはショートメッセージ)をお 送りいたします。

※基本はメールかショートメッセージですが、電話での連絡を希望の方は、フォーム登録 時にその旨ご記入ください。

③ご予約の日、時間になりましたら WeChat のビデオ通話でお呼び出しをいたします。

心配事や症状をドクターにお話しください。

些細なことでもお気軽に

相談時間はたっぷり45分。 身体(肩・腰など)の痛みやアレルギー症状の悪化、女性の悩み、心の悩みがあっても、病院に行けないからと我慢されている方も少なくないと思います。

なかなか外出できないときでもぜひご相談ください。

★オンラインでの相談だけでなく保険や漢方についてなど、なんでもご質問くだ さい!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年07月26日

夏本番!猛暑を乗り切る!熱中症予防の7月の薬膳レシピ

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第十五弾!

7月の薬膳レシピは、猛暑を乗り切る「気を補う薬膳」がテーマです。

その前に・・・。

35 度以上の暑い日々が続くと、熱中症になる方が多くなってきます。熱中症が起きるのは 炎天下の中、長時間いるときだけではありません。蒸し暑い家の中で活動をしている時にも、熱中症になることがあります。お子様やご家族の熱中症予防に、今日は、熱中症の 「簡単!カラダの熱チェック法」を紹介します。

トラブルを未然に防ぐためには、“あなたのカラダに余分な熱がこもっているかどうか” を症状が出る前に知ることが大切です。漢方の知恵を使えば、それを簡単に知ることができます。チェックするのは、「尿」と「舌の色」。この2つで、あなたのカラダの熱の状態を簡単に把握することができます。

尿と舌の漢方流体質チェック方法

身体に余分な熱がこもっているとき

【尿は】濃い黄色~オレンジ色の濃縮した色になり、尿の量も少なくなります。

※ただし、ビタミン剤を服用中は成分の影響で尿が濃い黄色になることがあります。

【舌は】赤色になり、乾燥してきます。

身体がクーラーなどで冷えているとき

【尿は】無色・透明の稀薄な色になり、尿の量も多くなります。

【舌は】白色~淡白色になり、湿潤が多くなります。

※常に白色の舌の場合は要注意。冷えすぎているかもしれません。

カラダの熱の状態は、気温や生活環境、食事などの要因によって常に変化します。熱中症 予防のためにも、あなたの今の熱の状態を知るためにも小まめにチェックしましょう。

熱中症予防に!身体の熱を冷まし、水分を補う薬

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつも食材が「薬膳」 に!

今回の薬膳レシピは、旬の夏野菜を使った、夏らしいイタリアンそうめんです。

夏バテや熱中症に「夏野菜の洋風薬膳そうめん」

【材料】 2人前

そうめん……2 人分(2 束)

(具)

トマト……1/2 個

アボガド・・・ 1 個

サーモン・・・ 100g

塩・・・ 2 つまみ

しょうゆ・・・小さじ 1

レモン(果汁)・・・ 1/4 個分

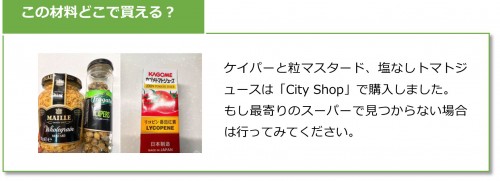

ケイパー(みじん切り)・・・大さじ 1

オリーブオイル・・・大さじ 2

(ソース)

トマトジュース(無塩)……1 カップ

しょうゆ……小さじ 2

粒マスタード……大さじ 2

ツナ缶(油漬け)・・・ 1 缶(70g)

にんにく・・・ 1 かけ(すりおろし)

オリーブオイル……大さじ 2

バジルの葉・・・ 6 枚

(飾り用)

バジルの葉

【作り方】

1) (ソース)のにんにく1かけはすりおろしておく。→すりおろしにんにくチューブを使 っても OK。また、バジルの葉 6 枚は千切りにしておく。

2) ソースの材料を全てボウルに入れてよく混ぜ、冷蔵庫で冷やしておく。

※ツナ缶は汁ごと入れます。

3) (具)のアボガドは縦半分に切って、種を取り、果肉を 1cm 角に切る。サーモンもトマ トも 1cm 角に切っておく。また、ケイパーはみじん切りにしておく。

※材料写真参照

4) ボウルにアボガド・サーモン・トマト・塩・しょうゆを加えて混ぜ合わせる。

5)4 にレモンの果汁と、みじん切りにしたケイパー・オリーブオイルを入れて全体を混ぜ合わせる。

6) そうめんは袋の表示通りに茹で、水でぬめりを落とし、水気を切る。

7) 冷蔵庫で冷やしておいた(ソース)にそうめんを入れ、手でよく揉んで味を馴染ませま す。

8) 器に 6 のそうめんとソースを盛り付けます。

9) 上から(具)の5の食材をかけて、飾りでバジルの葉を乗せたら完成!

冷房の効きすぎなどで最近は「夏冷え」が急増しています。冷え性や夏冷えが気になる人  は、冷たいものの摂りすぎや飲みすぎに注意!

胃腸の機能を弱らせ、むくみの原因にもなります。

また、生姜やねぎなどの温性食材をあわせたり、加熱調理したり、フルーツなら食べる 30 分前に常温に戻してから食べるなどの工夫もアリです。

古川先生による「潤肺」の薬膳食材講座

■カラダの熱を冷ます食材

陽気がマックスになる夏は、カラダの熱を逃がしてクールダウンさせましょう。気をつけ るのは、苦みのある食材。苦みのある食材には、熱を冷まし、余分な湿気を取り解毒作用 があるものが多いのですが、胃腸虚弱な人や冷え性の人は多く摂りすぎないようにしましょう。

<食材>

緑豆、小豆、小麦、もやし、緑茶、ゴーヤ、きゅうり、とうがん、トマト、レタス、オリ ーブ、スイカ、メロン、など。

⇒今回のレシピでの使用食材:小麦(そうめん)、トマト

■カラダに必要な水分を補う食材

夏は熱くてたくさん汗をかくので、水分補給してくれるものを摂りましょう。酸味のある  ものには収れん作用だけでなく、のどの渇きをいやす効果もあるので、上手に活用してみ てください。

<食材>

豆腐、白きくらげ、長いも、豚肉、きゅうり、トマト、梅、レモン、牛乳、スイカ、メロ ン、梨、柿など。

⇒今回のレシピでの使用食材:トマト、レモン

■「気」を補う食材

薬膳では、夏バテ要因のひとつとして、汗とともに元気のもとである「気」が消耗するか  らだといわれています。気が足りないと風邪やめまい、胃腸のトラブルも招きやすいので すよ。

<食材>

お米、さつまいも、長いも、かぼちゃ、マグロ(ツナ)、アジ、大豆、枝豆、とうもろこ し、きのこ、たまご、ぶどう、なつめなど。

⇒今回のレシピでの使用食材:ツナ缶

ドクターからの一言

熱中症予防に効果的!ちゃんと汗をかけるカラダにしよう!

熱中症など余分な熱によるトラブルを予防するためには、汗腺を鍛えて発汗力を UP させ ることが大切です。そこでおすすめしたいのが「汗活」。

日頃から汗をかく習慣をつけることで定期的に汗腺を鍛え、なまけ気味の汗腺の機能を活 動モードに切り換えてあげましょう。

そうすることで、汗腺が目覚め、しっかり発汗できるカラダになります。汗をかく方法は 何でも構いません。お風呂なら、毎日ちゃんと湯船に入る。それも半身浴の方がおすすめ です。運動でも同じです。始めの頃は汗がでにくくても、続けることで汗腺が活動モード となり、だんだんと汗がでやすいカラダとなります。熱中症に気を付け水分補給を行いな がら、あなたの無理のない範囲で定期的に続けましょう!

また、外が暑いのに汗をかきにくい人も、夏場に不調を感じるようになります。その場合 は漢方で身体の調整をすると改善しますので、ご相談ください。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、 夜20:00まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、汗をかきにくい、夏バテ気味で元気が出ないなどでお悩みの方は、西洋治療や薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。 お問い合わせをお待ちしています。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年07月19日

「子供でも飲める漢方」 子供に漢方を飲ませる方法!を伝授します!

子供にこんな症状ありませんか?

□ 「おねしょ」が治らない

□ 皮膚が痒くて、ステロイド剤が手放せない

□ 鼻炎が治らない

□ 鼻がつまり、寝苦しい

□ 「夜泣き」がひどい

□ 顔色が悪く、落ち着きがない

□ 熱い季節に、水イボができてしまう

子供の上記のような症状があっても、西洋の治療ではいつまでも改善できない、そんな時、 実は漢方薬(生薬)で改善することがあります。しかし、子供にも漢方に挑戦させてみた い!と思っていても「子供に苦いお薬飲めるかな??」と心配になる親御さんもたくさん いらっしゃると思います。

そこで今日は古川先生が実際に処方して成功している「子供でも飲める漢方」の飲ま せ方やその効果について、記事にしてみました。

新たな事にチャレンジする子供

子供は、まず先入観がない状態だと下記のような行動をとります。

・苦い薬を怖がらない

・考えるより行動する

・今が「チャレンジするタイミング」と考える

・一度の失敗ではあきらめない

・飲めたイメージが具体的に想像できる

・とりあえずチャレンジしてみる

子供の漢方を始めさせる時、こんなことが重要です

・ドクターや親は、子供の感情を優先に考える

・ドクターは、症状の緩和を明確にすること。

・そして、飲んだ後の症状がどのように変わるかを

しっかり子供に説明すること。

以上のことが重要です。

診察時の子供の心境は…

古川先生

お子さんは、自分の調子が悪いとき、お母さんやお父さんが自分の事を心配してくれているのを良くわかっています。

そのため ”自分の症状が早く良くなって、お母さんお父さんの心配を少しでも減らしたい” と思っている子供たちもたくさんいます。私たちドクターは子供たちの「チャレンジする 一歩の勇気」を見極め、そして何よりも「子供の治りたいと思う気持ち」を大切に診察し ています。それに加えて大切なのは、そばで勇気づけてくれる「親御さんのささえ」や 「飲み方の工夫」です。

そうして漢方薬を飲んで体調がよくなっていくと、子供は苦いお薬を飲めた達成感、お母さんお父さんの心配を減らせた安堵感、自分の体調が良くなる自信がつきます。またそれ らすべてのプロセスが子供の自己肯定感となり、さらに苦いお薬を飲む試練を乗り越えら れていきます。

漢方薬を子供に飲ませるポイント!

1)最初は飲みやすい漢方薬から始める(下記参考)

2)まずは飲めるだけで、少しでも飲めたら OK とし飲めたことを褒めてあげる

3)飲む時期は制限せずに、飲みたいときに飲ませてあげる

4)ドクターは子供にお薬の説明をし、よくなるイメージを想像させます

5)飲めたら、ビックリするくらい大げさに褒めてあげましょう!

ではどのように漢方薬を子供に飲ませるのでしょうか?

チャレンジしたいけど本当に飲めるか心配ですよね。でも大丈夫!

最初は飲みやすい漢方薬(生薬)から始めていきましょう。

※ただし、これらの漢方薬は症状によるので、自己判断せずにまずは、診察時にドクター に相談してドクターの処方で飲ませてください。

子供でも飲みやすい漢方(生薬)例

☆ 甘麦大棗湯

☆ 小建中湯

☆ 麦門冬湯

☆ 甘桔湯

☆ 五苓散など。

子供への漢方の飲ませ方!

★漢方薬に、下記の食材を混ぜて飲ませてみましょう★

1)麦芽糖、蜂蜜(※注意 1 歳過ぎてから)

これらの食材は、甘味があり漢方の苦みを緩和してくれます

2)おやつ(アイスクリーム、練乳、ジャム、ヨーグルト、あんこなど)

これらの食材は、漢方の苦みをコーティングしてくれます。ただし、牛乳アレルギーの お子さんには、アイスクリーム・練乳・ヨーグルトには混ぜないでください。

3)飲み物(ヤクルト、カルピス、ココア、ミロ、ぶどうジュースなど)

漢方の色に似ているぶどうジュースなどは、視覚的にも抵抗があまりありません。

4)おかず(カレー、スープ、クッキー、ゼリー、ハンバーグ、味噌汁など)

食事やおかずに漢方を混ぜる場合は、味の濃いカレーやハンバーグなどから初めてみてください。

★医師からの一言★

漢方薬(生薬)は、味自体が身体の症状に治療効果を与えることがあります。

例えば夜泣きをして悲しくなる子供に、甘い「甘麦大棗湯」を与えると、その甘味が心を 安らぎ緊張を解いてくれることがあります。また、落ち着きのなくイライラしている子供 は、苦い「黄連解毒湯」を与えると、苦味が身体の熱(炎症)を抑えるため、落ち着きを 取り戻すことがあります。

特に子供にとっては、苦いお薬は本能的に毒に近いものと判断してしまい、嫌がるのは普 通の行動です。しかし保護者や私達ドクターが、苦いお薬の怖さを取り除く努力をし、 「苦味のあるお薬であっても自分の身体を調節する力があるもの」と理解させて実際に体 験させることで、成長発達の助けになるのではと考えています。

今回ご紹介した「子供に漢方を飲ませる方法」は当院の古川先生が実施しています。 古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、お子様に漢方を試してあげたいとお考えの方は、古 川先生に一度相談してみてください。

お問い合わせをお待ちしています。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年07月12日

| < Previous Page | Next Page > |