中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

夏バテ&熱中症対策に!8月の薬膳スイーツ

中国四千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理シリーズ」

8月の薬膳レシピは、夏バテ&不眠&熱中症対策がテーマです。

身の危険を感じるほどの暑さが続く上海ですが、ついつい冷たいものやアイスを毎日食べてしまっている。なんてことはありませんか? 中医学では、冷たすぎる物の食べ過ぎや、クーラーの当たりすぎは、夏バテを招くとも言われています。食欲が落ちたり、身体の浮腫みやだるさが酷くて、外出がおっくうになってしまったりする症状として現れます。

今回は、冷えた食べ物以外で、暑くなった身体を効果的に冷ますことができる薬膳食材を使ったデザートをご紹介します。薬膳では食材の温度よりも、食材自体が持つ効能を重要視します。熱を冷ます食材なのか、温める食材なのかによって、身体の状態が変わってきます。ご紹介するメニューを、アイスや冷たいジュースの代わりに食べることで、効果的に暑さを取り除くことができるので、ぜひお試しください。

夏バテ&熱中症対策に!緑豆入りココナッツの豆乳プリン

【材料】4人分

・ココナッツミルク・・・250cc

・豆乳・・・100cc

・緑豆・・・大さじ2

・粉ゼラチン・・・5g

・水・・・30cc

・砂糖・・・大さじ1

・はちみつ・・・大さじ1

・キウイフルーツ・・・100g

・バナナ・・・100g

・ミント・・・少々

【作り方】

(下ごしらえ)

⭐️ 緑豆は、水とともに鍋に入れて柔らかくなるまで煮ておきます。甘い緑豆がお好きな方はこの時にお砂糖を入れて煮てもOKです。

❶小皿に水を入れ、粉ゼラチンを加えてよく混ぜてふやかします。

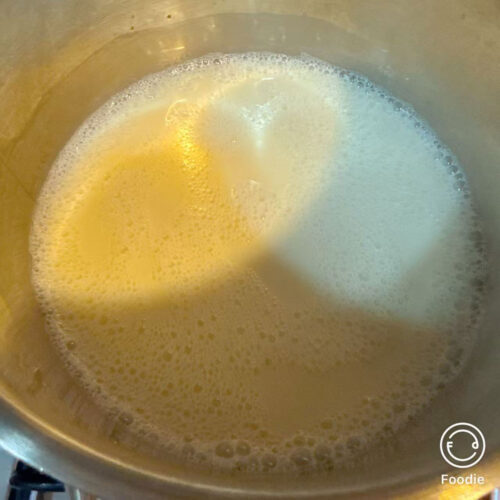

❷小鍋にココナッツミルク、豆乳、砂糖、はちみつを入れて、弱火にかけ、ゆっくり混ぜて、沸騰する前に火からおろします。

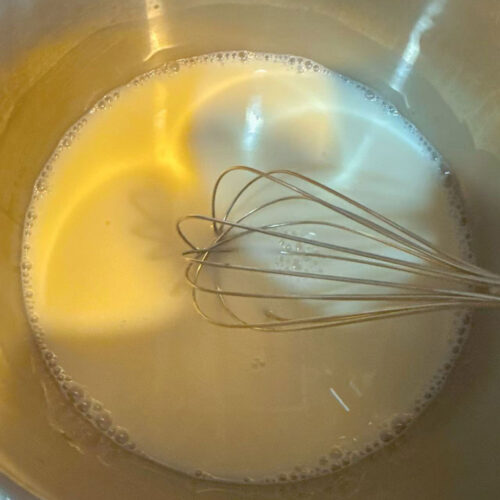

❸①のゼラチンを②に入れて、よく混ぜます。

❹③を器に4等分に流し入れ、冷めたら冷蔵庫で2時間冷やします。

❺冷蔵庫で冷やした④のプリンが固まる頃に、キウイフルーツとバナナは食べやすい大きさに切っておきます。

❻冷やして固まったプリンの上に、キウイフルーツとバナナと緑豆を飾りつけ、最後にミントを乗せたら完成♪

【ポイント】

● 粉ゼラチンはダマになるのを防ぐために最初に水でふやかしてから使うのがおすすめです。

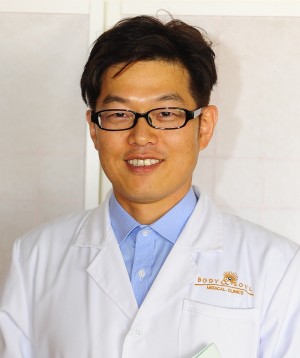

古川先生による薬膳食材講座

緑豆

中医学では緑豆は「熱をとりのぞく豆」として使われます。 暑熱によるほてり、湿熱によるむくみの改善に向いています。 また「緑豆 (りょくず)」と呼ばれ、清熱解毒薬に分類されます。 主に熱毒の改善に使われ、特に下痢 (細菌性)、嘔吐など感染症、炎症をともなう湿疹、化膿性のできものなどに使われます。 日本ではあまりなじみがないですが、熱証、湿熱タイプにはぴったりです。

ココナッツミルク

ココナッツミルクは中医学では「健脾」作用を持つとされます。 胃腸の働きが弱り、消化力が低下して気が不足した時などに向いています。 そしてココナッツミルクは、体の熱をとり潤す作用もあります。 暑熱によるほてり、喉の渇きなどの改善にも良いでしょう。 なのでココナッツミルクは、体に熱がたまっている方にはおすすめの食材です。

豆乳

豆乳の主な効能には、咳を鎮め、痰を取り除き、尿の出を促進し、母乳の分泌を良くする効果があります。 豆乳が肺に作用すると、「鎮咳化痰」の効能で肺を潤して痰を取り除き、脾胃に作用すると、消化機能を高め、ほかにも尿や母乳の通りを良くします。 また、豆乳に含まれる大豆由来の高品質なたんぱく質は、筋肉や組織の修復を助け、体力の回復や虚弱体質の改善に役立ちます。

ドクターからの一言

夏バテはこの時期にやってきます!早めに漢方と食事で改善しましょう!

夏バテは毎年お盆前後から、患者が多くなる傾向があります。冷えたドリンクを飲みすぎて「胃がいたむ人」、夏休みも終わり気が抜けて「疲労感を感じる人」、空調で体が冷えてしまい「関節が痛む人」。夏バテではないですが、夏休みが楽しくて「学校に行きたくない子供」などなど、夏バテの症状は多岐にわたります。

これらの症状は胃腸の疲れが原因で起きること多いです。身体の健康状態を維持するためには、まずは胃腸を回復させることが大切です。身体のだるさが残り、朝起きられない状態が続くようだったら、漢方で胃腸の調子や身体の調子を整えるのがお勧めです。身体のだるさは、早めに改善することが多いので、お悩みの方はまずご相談ください。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜20:00まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、夏バテのような症状でお悩みの方は、西洋治療や薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。

お問い合わせをお待ちしています。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2025年08月05日

カラダの余分な水分を取り除く!6月の薬膳料理

「中国四千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ!

6月、今回の薬膳料理レシピは、「カラダの余分な水分を取り除く」がテーマです。

梅雨は雨が多く降ることによって、湿度がとても高くなります。屋外も家のなかも湿度が高く なり、家では除湿グッズが欠かせなくなります。5 月の初夏の心地よい気候から、じとじと と蒸し暑い日が続いたり、日によっては前線の影響で少し肌寒い夜もあるので、着る洋服も調 節が必要になります。

雨が長く降り、湿気が強くなる梅雨は、体調不良をうったえる方が多くなる季節でもあります。 中医学では、季節の移り変わりは、カラダと心にも影響をおよぼすと考えられています。梅雨 には次のような不調がよくみられます。

カラダの不調

* 朝起きたらカラダがだるいと感じる

* なんとなく具合が悪いと感じる日が続く

* むくみを感じる

* 偏頭痛がひどくなる

* 鼻水がねっとりした感じになり、鼻炎がひどくなる * 下痢になりやすい

* 食欲があまりない

メンタルの不調

* 朝起きると憂鬱な気分な日が多くなる

* やる気がでない、ストレスが溜まってくる

梅雨に入ってからカラダや心にこのような変化がある場合、梅雨時期の自然の変化がカラダや 心の健康に影響を与えていることが考えられます。

体調が悪い場合は、自己判断せずにこのような症状があれば、診察に行くようにしましょう。

「心」を労わる薬膳料理で、カラダに溜まった湿気や熱を取りましょう!

「薬膳」と聞くとてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を考慮し て、ふだんからの食材の特性や組み合わせ流ことも、立派な「薬膳」料理です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつもの食材が「薬 膳」に!

さあ、「水分を取り除く食材」を使って「湿気暑さ」対策をしましょう!

カラダの余分な水分を取り除く「薬膳料理」レシピ

「薏苡仁入りカポナータ」

【材料】4人前

・トマト缶・・・ 1 缶

・はと麦(薏苡仁)・・・ 1 カップ

・なす・・・ 2 本

・ズッキーニ・・・ 1 本

・セロリ・・・ 1 本

・黄パプリカ・・・ 1 個

・玉ねぎ・・・ 1 個

・オリーブ油・・・大さじ 1

・ニンニク・・・1片

・コンソメスープの素・・・ 2 片

・水・・・ 1 カップ

【作り方】

(下ごしらえ)

★作る前日の夜に、はと麦(薏苡仁)を水に浸しておきます。

❶なす、ズッキーニは輪切り(または半月切り)、セロリは 1cm 幅に切り、パプリカ は乱切り、玉ねぎは角切りにします。

❷はと麦は水ごと火にかけ、表面が柔らかくなるくらい茹でます。

❸フライパンにオリーブ油とスライスしたニンニクを熱し、なす、ズッキーニ、セロリ、 玉ねぎ、パプリカの順に加え炒めます。

❹トマト缶と水 1 カップを入れ、茹でたはと麦を入れ、コンソメスープの素を入れて 煮込みます。

❺材料が柔らかくなったら出来上がり!

バジル(分量外)飾ると色合いがいいですよ

古川先生による「養心」のための薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、身体をリラックスさせ、ほてりや熱を取る食材を 教えてもらいました。

ズッキーニ

中医学では、ズッキーニは利水・利尿作用があり、体の余分な水分を取り、熱っぽ さを抑えます。 水分の調整をするので、のどの渇きを抑え、肺の働きを助ける効 能があるとされています。 肌もみずみずしく整え、美肌効果もあります!

トマト

甘酸っぱい人気の食材トマト。熱を冷まし暑気あたりを緩和し、身体に潤いを与え、喉の渇きを抑える作用があります。また胃腸を健康にし、胃腸の炎症を抑える効果もあるので、胃の痛みを繰り返す人は「トマトの煮込み料理」がおすすめです。

ハト麦(薏苡仁)

中医学ではイボとりの薬として知られるハト麦は、子供の「水イボ」の治療薬としてもよく処 方される漢方薬で、吹き出物やシミなどの肌トラブルがある人にもおすすめです。利尿作用が 期待され腎臓の働きに働きかけてくれる食材なので、むくみ解消やデトックス効果に繋がることも期待されます。

上記の食材は、今回紹介した「薏苡仁入りカポナータ」にも入っているので、是非、作って みてくださいね!

ドクターからの一言

梅雨の時期は

* カラダに余分な水分を溜めない

* 五臓の【脾】を養う

ことが大切です。余分な水分をカラダのなかに溜めこまないことは、カラダと心の健康に はとても重要です。

中医学では身体に必要のない水をスムーズに排泄に結びつけることを「利水」と言います が、通常、余分な水を身体の外に排泄する方法は「汗をかくこと」「尿を出すこと」の 2 つです。どちらも新陳代謝やデトックスに非常に大切なことなので、今回紹介した利水作 用のある「ハト麦」のほかに、「トウモロコシの髭茶」「すいか」「あさり」「昆布」な ど摂って、しっかり排泄しましょう。

また、 前述した「身体の不調」や「心の不調」があるときは、長引かせると夏バテや夏の だるさにつながることもあります。こういった梅雨の時期特有の症状は、早めの漢方治療 がとても有効なので、当院にご相談ください。

雨が降り続く季節は敬遠しがちですが、自然の農作物や草木にとっては恵みの水によって、 豊かに育つ大切な季節です。梅雨ならではの楽しみ方をみつけたり、お気に入りの傘とレ インブーツとともにゆったりとした心持ちで、梅雨の風物詩でもある紫陽花など自然を楽 しんではいかがでしょうか。心のリラックスもこの時期にはとても大切です。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、この時期の浮腫み症状でお悩みの方は、西洋治療や薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。

お問い合わせをお待ちしています。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2025年06月24日

むくみ対策!利水効果のある5月の薬膳料理

「中国四千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ!

5月、今回の薬膳料理レシピは、これから来る梅雨季節に「むくみ対策!」がテーマです。

梅雨入り前から、湿気によるからだの不調に注意!

梅雨が近づく 5 月は、徐々に湿気が多くなってくる時季。からだの中も余計な水分がた まり、だるさやむくみが出やすくなります。

通常、体内に取り入れた水分は「脾」から「肺(中医学では肺は皮膚体表と関連すると考 えます)」と「腎」に送られ、体表や膀胱から汗や尿となって体外に排出されます。しか し、「外湿」が多い(湿度が高い)状態では、体表からの汗の蒸散機能が低下し、体内に 水分が溜まってしまいます。すると、「腎」の水分代謝が追いつかなくなり、血液中に過 剰になった水分が、血管外に滲み出して、むくみが出てしまうのです。

このように、湿邪が「脾」と「腎」に負担をかけることで、梅雨時の独特の不調が引き起 こされているのです。

梅雨本番に備え、「脾」をいたわり、からだの巡りをよくし、「湿」をからだの外に追い 出す習慣をつけましょう。それには、「脾」の機能を高める「健脾(けんぴ)」、「湿」 を排出してくれる「利水(りすい)」効果の高い食べ物を取り入れることが大切です。 そこで今回は、むくみ対策に利水効果のある、薬膳レシピをご紹介します。

湿気から身を守る薬膳料理で、むくみ体質にならないようにしよう!

むくみ対策!「薬膳料理」レシピ

「米のとぎ汁を使った、冬瓜コーンスープ」

【材料】2人前

・コーン缶・・・ 100g

※コーン缶詰が購入できなかった場合は、とうもろこしを茹でて粒をそいで使っても大丈 夫です。

・生クリーム・・・ 50g

・コンソメ・・・ 5g

・米のとぎ汁・・・ 300cc ※お米はこのレシピには使いません。

(米は最初、軽く洗うだけですぐに水を切り、2 回目にしっかり研ぐようにしましょう。今回はこの 2 回目のとぎ汁を使用します)

・冬瓜・・・ 100g

(3cm 角程度に切っておく)

【作り方】

❶コーン缶・生クリーム・コンソメをミキサーにかけます。

❷鍋に米のとぎ汁を入れて沸かし、冬瓜を入れて煮ます。

※アクが出たら、その都度取り除いてください。

❸冬瓜に火が通ったら、①を入れてひと煮たちさせます。

❹器に盛り、バジルか、パセリをトッピングして出来上がり!

古川先生による薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、身体を温め免疫力を UP させる食材を教えても らいました。

とうもろこし

夏が旬の野菜です。とうもろこしは、熱を冷ます効果のあり、「袪湿」作用や「利水」作 用があるとされ、身体の中にある余分な熱、水分、湿気を取り除きます。ほかに脾胃の機 能を高めて消化吸収機能を改善し、食欲を湧かせる作用もあります。なので体に熱がたま り、尿の出が悪く、むくみがちな時などにいただくと良い食材です。 ただし食べ過ぎる と、胃に負担がかかり消化不良になりやすい側面がありますのでご注意を。

冬瓜

冬瓜も体の余分な熱を取り除く働きがあり、利尿作用をもつので、むくみや夏バテ予防が 期待できます。

冬瓜と書かれていますが、これも夏が旬の野菜です。ほかにも潤い効果、脂質代謝改善、 美容効果など、多岐にわたる効能があります。 ただし、体を冷やす性質があるため、冷 え症の方や妊婦さん、脾胃虚寒の方は摂りすぎに注意が必要です。

米のとぎ汁

米のとぎ汁には、ビタミン・ミネラル・セラミド・油分・たんぱく質などといった栄養素 が溶け出ているといわれています。そのため、米のとぎ汁は疲労回復効果をアップしてく れます。また、米のとぎ汁のアミノ酸や脂質が野菜のうまみ成分を引き出したり、調味料 の味を染み込みやすくしたり、野菜をやわらかくするなどの効果を生み出すともいわれています。

上記の食材は、今回紹介した「冬瓜のコーンスープ」にも入っているので、是非、作って みてくださいね!

ドクターからの一言

中医学では、「人間は自然界の一部であり、自然と共存しながら生きている。そのため、 自然界の影響をとても受けやすい」という考え方があります。 日本同様に中国にも季節 があり(春・梅雨・夏・秋・冬)、各々の季節には特徴があります。しかし、私達の身体 が何らかの原因で免疫力が低下していると、これらの季節の特徴は「邪気」となって私達 の身体に侵入し健康を阻害してきます。

特に梅雨の季節は「湿邪」という邪気が身体に侵入してきやすくなります。ですので、梅 雨の時期は、下記の「脾」をいたわる「健脾」、「湿」を排出してくれる「利水」効果の 高い食べ物を積極的に取り入れましょう。

~「脾」をいたわる「健脾」の食材~

大豆、いんげん豆、ひよこ豆、じゃがいも、枝豆、オクラ、なす、人参など

~「湿」を排出する「利水」の食材~

小豆、大麦、アスパラ、いんげん、キャベツ、枝豆、ココナッツなど

「健脾」と「利水」をバランスよく取り入れよう

「健脾」の食材は、ふだんから意識して取り入れると、むくみやだるさの予防になりま す。むくみが出てしまったときには、「利水」の食材を積極的にとるのがおすすめ。調理 法や組み合わせは気にしなくていいので、上記の食材を日常の食事に取り入れましょう。 またこの時期は、「脾」を傷つけ、「湿」を増やしてしまう、冷たいもの、生ものは控え るようにしましょう。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、この時期の浮腫み症状でお悩みの方は、西洋治療や薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。 お問い合わせをお待ちしています。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2025年05月27日

| Next Page > |