老中医の診察室〜症状別漢方治療・養生法〜

こんな治療が得意な老中医!「中医学で不妊治療」編」

【こんな症状の方へ】

①検査で「異常なし」の原因不明の不妊症

②自然に妊娠できる身体づくりをしたい

③ホルモン療法の後、体調が悪くなる

④子宮内膜症の持病がある

⑤男性の性機能障害

※他にも不妊に関する症状は多くあります。実際に症状のある方は中医師にご相談ください。

中医学の不妊治療って?

中医学の不妊治療は「妊娠しやすい身体づくり」です。ホルモン治療や体外受精など挑戦しながら、健康な子供を授かるための体質改善や、生薬や鍼灸で月経周期やストレスを改善しながら、妊娠力を高めることが目標になります。

漢方の治療

月経周期に伴う症状(月経痛、排卵痛、月経前の頭痛など)の緩和や調整をし、妊娠しやすい身体作りを目指します。月経周期に合わせた漢方処方(周期療法)と流産しやすい人の体質改善も。「不妊の症状や発症原因」また「個人の体質」を診て、一人一人に合わせて処方します!

劉 愛武先生(婦人科不妊治療専門)

治療に当たってまず患者さん自身が「生理」に対する正しい理解を深めることが重要です。医師よりしっかりと説明を受け、自分の身体の働きを理解することで納得のいく治療が受けられ、良い結果にもつながっていきます。

鍼灸の治療

鍼治療で子宮や卵巣の血流を改善し、排卵や子宮内膜の機能を健康な状態に調整します。また、経絡を利用してストレス、睡眠の質、時間、リズムなどを改善することで、月経周期を整えます。

楊 依群先生(婦人科鍼灸専門)

中医学の考え方では、不妊症の治療にも鍼がとても効果的とされています。生理痛・生理不順をはじめ不妊の症状を改善し、身体と心のバランスを整えながら、子どもを授かりやすい体質へと導く治療を行います。

【不妊症の治療が得意な老中医の診察室】

芦田 明日香先生

症状

Aさんは上海に住む36歳の女性です。

3年前に自然妊娠で出産後、2人目の妊娠を希望していますが妊娠できずにいます。

生理周期は30日から40日の間で不定期。生理前にはイライラや胸の張りなどがあるそうです。鎮痛剤を必要とするぐらいの生理痛や腰痛を伴うこともあり、血塊も多いといいます。

軽い生理痛があり、生理前は乳房の痛み、イライラがあります。

中医学的診察

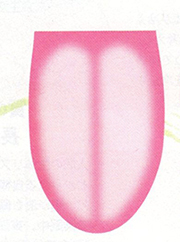

➀舌診

舌先、辺縁が赤く薄い白い苔がある

②脈診

「弦脈」(ピンと張った弦のような脈)

医師の診断

希望通り妊娠しない焦りや不安がストレスとなり精神不安気味となっている事から、肝の働きが妨げられています。これが原因で気血の流れを滞らせてしまい子宮や卵巣に栄養を送れなくなり、生理痛や生理周期の乱れを起こし妊娠しにくい状態となっていると判断しました。

治療

生理の周期(生理期、排卵前、排卵後)に合わせて漢方の内容を変えていきます。

治療経過

1週間後、生理が来るよう気血の巡りを改善し経血をスムーズに排出させる漢方を処方しました。生理中は体を冷やさないように飲食や服装に気をつけるようにアドバイスしました。結果、生理痛が和らぎ、経血がサラサラになり血の塊も減りました。

2週間後、腎の気を補い質の良い卵胞の成熟を目指す漢方を処方しました。

4週間後、排卵チェッカーで陽性を確認しました。基礎体温も上がったため、子宮内膜を厚くし受精卵が着床・発育しやすい漢方を処方しました。また、妊娠の可能性があるので激しい運動は控えるようにアドバイスしました。生理前のイライラや胸の張りが和らいだそうです。

以上の方法を3周期繰り返します。

3 ヶ月後、生理の周期が短くなり、約30日で定期的に生理が来るようになったため排卵の時期が確定できるようになり、タイミングが取りやすくなりました。精神状態も安定しており、以前よりぐっすり眠れるようになりました。

6 ヶ月後、生理が遅れているため検査をした結果、妊娠していることがわかりました。 下腹部の違和感があり、少量の出血があるため、引き続き発育を助ける漢方を安定期まで服用しました。

医師から一言

医師から一言

漢方で気血の流れを改善し日常的な体の不調を取り除き、妊娠をしやすい身体に整えていくことが治療のポイントです。また体外受精など西洋治療との併用も可能で、成功率を上げる事もできます。

そして1番大切な事は『病は気から』といわれるように焦りや不安は禁物です。妊娠のことばかり考えず、自分の心や体を整えて日々の生活の質を上げるように心がけてください。それが妊娠へとつながる近道となります。

★保険についてのご質問、漢方ってどうやって飲むの?苦い?

どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

■バックナンバー

- 老中医の診察室〜症状別漢方治療・養生法〜

- 2020年06月01日

こんな治療が得意な老中医!「お腹の張り」編

満腹でもないのにお腹がパンパンに張った状態はとても居心地が悪いですよね。症状が強くなると、本当に苦しいんです。今回はお腹の張りについてご紹介します。

【こんな症状の方へ】

①油の多い食事の後お腹が張る

②ストレスがあるとお腹全体が張る

③身体が冷えるとお腹が張り痛む

④甘い物やお酒の摂取後お腹が張る

⑤生理前になると、お腹が張り気分も悪くなる

※他にもお腹の張りに関する症状は多くあります。実際に症状のある方は中医師にご相談ください。

【お腹の張りの症状別治療法】

①油の多い食事の後お腹が張る

特徴:胆の働きが悪く消化がスムーズにいかないことによる症状。神経質で日々忙しく仕事に追われている人に多い

治療:水溶性の野菜摂取を増やし、肝胆を養う香りのよい酸味のある生薬を処方

養生:×豚の角煮、チキン南蛮、霜降り牛など

〇白菜、オクラ、パイナップルなど

②ストレスがあるとお腹が張る

特徴:緊張をやわらげ心を穏やかにし、胃腸が順調に働くように調節する生薬を処方。ストレス緩和方法の相談なども。

治療:緊張をやわらげ心を穏やかにし、胃腸が順調に働くように調節する生薬を処方。ストレス緩和方法の相談なども。

養生:×薬用人参、四川火鍋、牛乳など

〇みかん、セロリ、ミントなど

③身体が冷えるとお腹が張り痛む

特徴:消化道の血流が悪く、胃腸の正常な動きが妨げられているタイプ。消化不良や便秘やお腹の痛みのある人が多い

治療:身体を温め胃腸を活発に動かす生薬の処方。消化を促進する食事指導など。

養生: ×アイスクリーム、コーヒー、生魚など

〇おでん、生姜、シナモンなど

④生理前にお腹が張る

特徴:几帳面な人になりやすく、甘い物やお酒が好きな人に多い。肝の血を貯める働きが弱く生理前になると身体が緊張してしまうタイプ。

治療:血の流れをスムーズする生薬や、心を穏やかにし身体の緊張を和らげる生薬を処方。

養生: ×菓子パン、お酒、栄養ドリンクなど

〇ナツメ、グワバ、ミカンなど

★【お腹の張りがあるときはこのツボを押してみよう!】

気海(キカイ)

※へそより指2本分下にあるところを100~200回、指でマッサージしましょう。「元気の源」といえるツボです。

(当院ではマッサージ方法を指導いたします)

【お腹の張りの治療が得意な老中医の診察室】

王正中 先生

Kさんは上海に住む女性です。

2週間前からお腹が張っていると来院されました。この数日とくに症状が強く、吐き気を伴うといいます。食欲がなく、のどが渇くそうです。お通じは毎日ありますが、やや軟便。疲労感、冷え、腰のだるさを感じています。以前幽門部胃炎を患ったことがあります。

軽い生理痛があり、生理前は乳房の痛み、イライラがあります。

医師は「脾胃」の虚寒が原因と判断し、小建中湯という漢方をもとにした処方を7日分行いました。

1週間後、お腹の張りは改善され、吐き気もよくなったそうです。お通じの軟便は解消され、疲労感も軽減されました。

前回の処方にアレンジを加えたお薬をお出しした結果、症状は解消されました。

また朝におかゆを食べること、普段柔らかめのものを食べること、冷たいものや生の食べ物を避けるよう指導しました。

★保険についてのご質問、漢方ってどうやって飲むの?苦い?

どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

■バックナンバー

- 老中医の診察室〜症状別漢方治療・養生法〜

- 2020年01月06日

こんな治療が得意な老中医!「止まらない咳」編

コンコンゴホゴホと咳が続くのはつらいですよね。外出先で突然咳が続いてしまうのも、困りものです。そのほかにも様々な場面で起こりうる長引く咳、今回はそんな止まらない咳についてご紹介します。

【こんな症状の方へ】

①冷たい空気に触れると咳が出る

②風邪をひいた後、ずっと咳だけが治らない

③外出して疲れると、咳が出る

④喉に痰が詰まり、息苦しくなる

⑤横になると、咳が激しく眠れない

※他に止まらない咳に関する症状は多くあります。実際に症状のある方は中医師にご相談ください。

【止まらない咳の症状別治療法】

①冷たい空気に触れると咳が出る

特徴:身体を防衛する力が弱く、季節の変化に身体が対応できないタイプ

治療:身体を温め血の循環を良くし、腎を養い免疫をコントロールする生薬を処方

養生:×柑橘類、アイスクリーム、疲労など

〇梅干し、ブルーベリー、シナモンなど

②風邪をひいた後、咳だけが治らない

特徴:体力がない為、ウイルスや細菌を完全に駆除できない、気血不足のタイプ

治療:胃腸をコントロールし衛気を養い、病原体を減らす解毒の生薬を処方

養生:×生魚、エビやカニ、鶏のから揚げなど

〇梨、大根、牛蒡など

③喉に痰が詰まり、息苦しくなる

特徴:甘い物を好んで食べる人に多く、ウイルスや細菌が住みやすくなるタイプ

治療:胃腸を活発に動かす生薬と、痰を排泄し解毒する生薬を処方。食事指導も実施

養生: ×菓子パン、アイスクリーム、チーズケーキなど

〇セロリ、ミカン、キャベツなど

④横になると咳が激しく眠れない

特徴:心と肺の気(機能)が乱れているタイプ、身体がむくみやすい人に良くみられる

治療:病原体を駆除する解毒の生薬と、心肺の機能を助ける生薬を処方

養生: ×お酒、羊肉、唐辛子など

〇銀杏、杏仁、ユリ根など

★【咳が止まらないときはこのツボを押してみよう!】

列缺(レッケツ)

※左右の親指を交差し、人差し指の先が当たる所で、脈のふれてない所をやさしく100~200回、マッサージしましょう。

(当院ではマッサージ方法を指導いたします)

【止まらない咳の治療が得意な老中医の診察室】

黄健理 先生

Nさんは上海に住む38歳の女性です。

咳がながく続く症状に悩まされています。胸の痛みと不眠、めまいもあるといいます。 医師はまずは「肺」と「肝」からアプローチした漢方を処方しましたが目立った効果がないため、今度は「血」の巡りを改善する漢方を処方したところ、諸症状がいずれも改善しました。その後は養生のための漢方(あらためて「肺」と「肝」の働きを改善する処方)を服用していただきました。またストレスコントロール(穏やかに過ごす)、辛い物や海鮮の飲食を控えていただくよう指導しました。

咳というと肺の不調を連想しますが、中医学では「肝」の関係も併せて考えます。とくに今回のように胸の痛みや不眠、めまいがあらわれている場合は特に「肝」の関与を検討して処方します。

「咳があるからといって咳を止める、ではならない」という中医学の格言があります。「咳がある⇒咳止めの薬を出す」ことでは短絡的すぎると諫める内容です。

優れた中医師は咳の原因がどこにあるのかをしっかりと診断して処方を行います。

★保険についてのご質問、漢方ってどうやって飲むの?苦い?

どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

■バックナンバー

- 老中医の診察室〜症状別漢方治療・養生法〜

- 2019年12月02日

| Next Page > |