つらいときにはこのツボ

「運動の秋、食欲の秋、読書の秋に効く!ツボ」

秋といえば!運動の秋、読書の秋、そして食欲の秋!やりたいことが盛りだくさんです。

今回はさまざまな症状に効くツボをご紹介します。

【運動の秋に効く!ツボ】

主に足の疲労をとるツボをご紹介します。

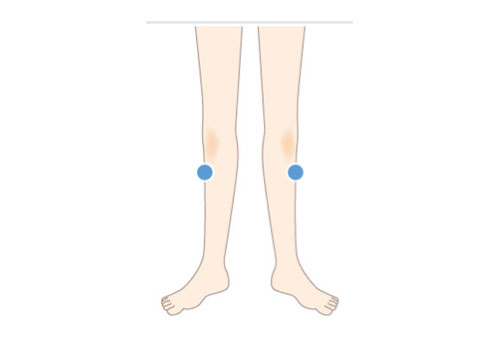

①陽陵泉

陽陵泉(ようりょうせん)は足の外くるぶし側、膝の真横を少し下がったところにある骨の突き出ている部分の真下にあります。

中医学ではこのツボは様々な筋肉にかかわる症状に応用されています。

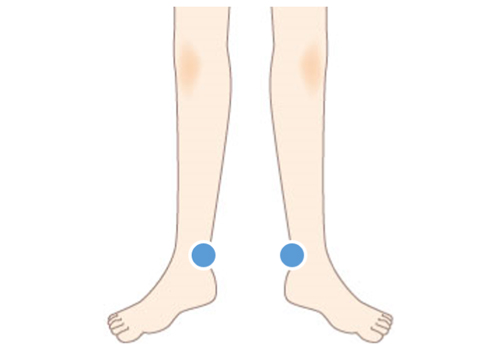

②太渓

太渓(たいけい)は内くるぶしのすぐ後ろにあります。

リラックス効果のために応用されるほか、解剖学的には足の筋肉を中心に全体をほぐす効果があるとされています。

【読書の秋に効く!ツボ】

疲れ目に効くツボをご紹介します。

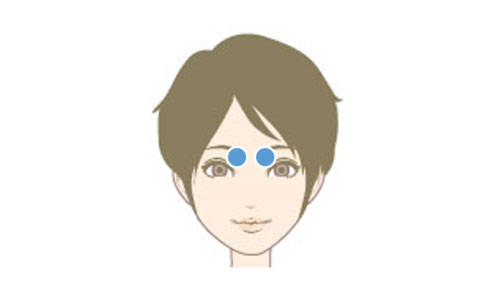

①晴明

晴明(せいめい)は眼の内側やや上部にあります。

よく目が疲れたときに親指と人差し指で抑えるあの場所がまさに晴明です。

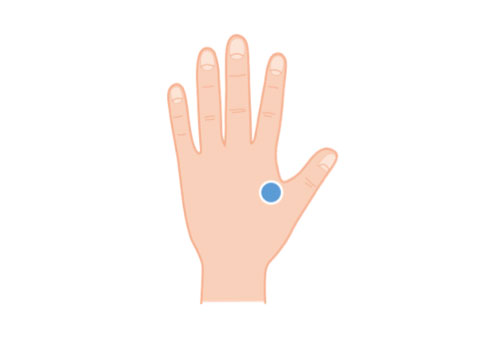

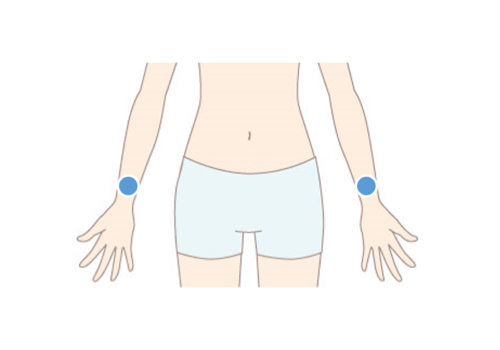

②合谷

合谷(ごうこく)は手の甲を上にし、親指と人差し指の付け根のくぼみにあります。

【食欲の秋に効く!ツボ】

胃もたれなどに効くツボをご紹介します。

①足三里

足三里(あしさんり)は膝下のくぼみから指3本分下のところに位置しています。

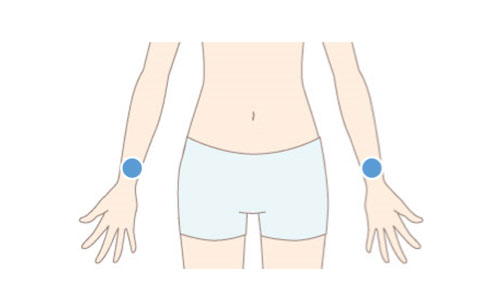

②内関

内関(ないかん)は手首の横じわからひじのほうへ指を3本あて、その中央に位置しています。

刺激は「痛気持ちいい」くらいが適切です。ご家族の方に試してあげるときは、加減がいいか聞きながら押してあげましょう。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年10月12日

「寝違えに効く!ツボ押し」

おはよー!・・・あれ、首どうしたの?それ以上曲がらないの?「うん・・・寝違えちゃって・・・」。寝違えた日は一日が不便ですよね。

今回はそんな症状に効くツボをご紹介します。

【寝違えに効く!ツボ】

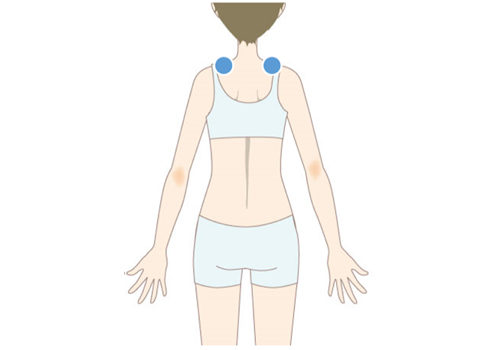

①肩井

肩井(けんせい)は乳頭に手を置いて、そのまま肩の上縁まで移動させ、その周辺のコリを感じる部分を探します。

親指以外の4本指をひっかけてフックをかけるように、やや下方向に力をかけると刺激を与えやすいです。

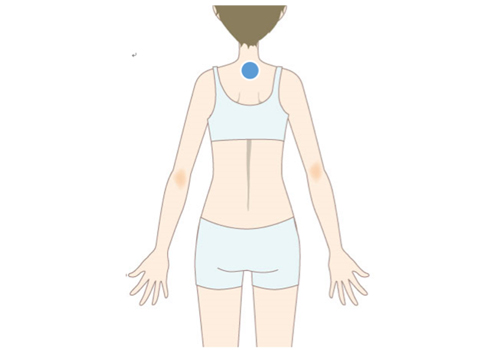

②大椎

大椎(だいつい)は、首の後の背骨上にあります。顎を引いたときに特に目立つ飛び出た骨の真下です。

大椎は寝違えのような筋肉の問題に効果があるほか、風邪を引いたときにもよく使用されるツボです。

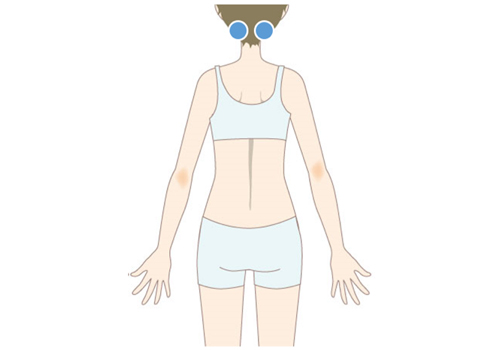

③天柱、風池

天柱(てんちゅう)、風池(ふうち)はおおよそ後頭部の髪の生え際にあります。首の後ろをとおっている2本の太い筋肉の筋と生え際の交差するところを刺激します。

こちらも大椎と同じく風邪にも使用されています。

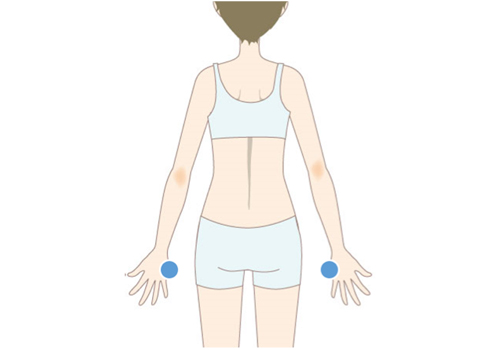

④後渓

後渓(こうけい)は手のひらの小指側の側面にあります。手のひらの横ジワの端のやや下にあるくぼみを、下から小指側に押し上げるように刺激します。

後渓は首と離れたところにありますが、寝違えや肩こりなどにも幅広く使用されています。

刺激は「痛気持ちいい」くらいが適切です。ご家族の方に試してあげるときは、加減がいいか聞きながら押してあげましょう。

ご注意!

寝違えの原因は、就寝時の姿勢が適切でないために起こることが主です。一方で、慢性的に局部に問題を抱えていると、寝違えを起こしやすいことになります。その場合はたとえ寝違えが起きていなくとも適切な処置が必要です。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年09月17日

しゃっくりに効く!ツボ押し

ひっくひっく、と始まるしゃっくり。「ビックリさせると止まる」、「息を止めるといいよ」、などと様々な止め方がありますよね。もちろん中医学にもしゃっくり対策はあるのです。

今回はそんな症状に効くツボをご紹介します。

【しゃっくりに効く!ツボ】

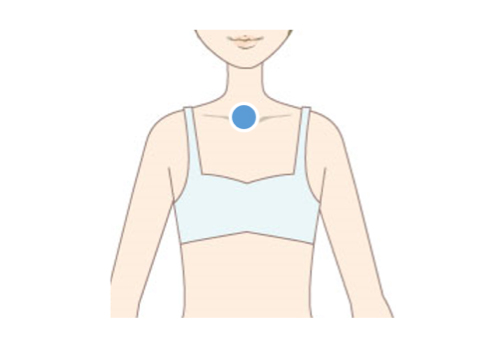

①天突

天突(てんとつ)は鎖骨中央にあるくぼんだ部分にあります。 天突はしゃっくりのほか、咳などの気管にまつわる疾患に多用されています。

デリケートな部分なので、マッサージにはコツが必要です。気管に向かって垂直に押すのではなく、くぼみに指をひっかけてフックをかけるように、やや下方向に力をかけます。

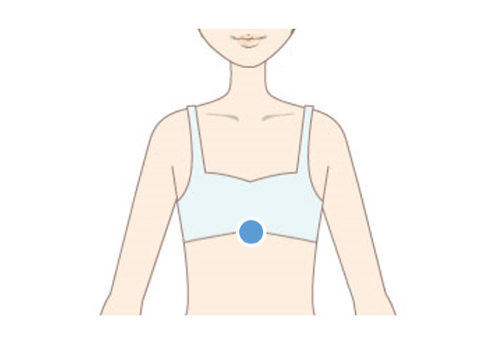

②巨闕

巨闕(きょけつ)は胸骨の先端から指2本分下にあります。 しゃっくりのほか、げっぷや胸の痛み、おなかの膨満感などによく使用されます。

③内関

内関(ねいかん)は手のひらを上にして、手首のシワから指2本分上がったところにあります。

リラックス効果があり、しゃっくりを鎮める効果があるほか、胃腸の不調にも活用されています。

④太渓

太渓(たいけい)は内くるぶしのすぐ後ろにあります。 こちらも内関同様に自律神経をリラックスさせ、しゃっくりを抑える効果があります。

刺激は「痛気持ちいい」くらいが適切です。ご家族の方に試してあげるときは、加減がいいか聞きながら押してあげましょう。

ご注意!

しゃっくりの原因は、横隔膜などの呼吸筋の痙攣によるものです。

短期間のしゃっくりは心配ありませんが、もし長期間にわたり続く場合は内臓疾患が原因の可能性もありますのでご注意下さい。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年08月17日

| < Previous Page | Next Page > |