中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

家から出れない!でも診てもらいたい! 今だからこそ Wechatでオンライン健康相談

上海も COVID-19 の影響でなかなか外出しにくい(できない)状況にあります。そんな中、 体調を崩してしまったら不安ですよね。

そんな時は Body&Soul メディカルクリニックにご相談ください。

Wechat のビデオ通話機能、もしくは通話機能等を使って相談にのります。

直接の診察が難しくても、症状や舌の色などからアドバイスをいたしますので、不安な時 はまずご連絡ください。

オンライン相談に関しては予約フォームからお願いいたします。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年03月17日

冬に溜まった熱をデトックスする!3月の薬膳レシピ

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第十三弾!

3月の薬膳レシピは、冬に溜まった熱をデトックスする「肺を潤す薬膳」がテーマです。

暦上は春になったとはいえ、三寒四温と寒暖差が激しい3月。慣れない気温差に自律神経が乱れがちで、気だるさや眠気と共に、イライラ感や血行不良なども起きやすくなります。

この季節には、規則正しい生活習慣、十分な睡眠、胃腸が喜ぶバランスの良い食事な どを通して体を守る気「衛気」で満たしていくことも養生には必要です。また同時に、 冬の間に溜まってしまった身体の中の余計な熱を排出して、新陳代謝させることも大 事になってきます。

「薬膳」と聞くととてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を 考慮して、ふだんからの食材の特性を組み合わせることも、立派な「薬膳」です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつも食材が「薬 膳」に!

さあ、「肺を潤す食材」を使って、「デトックス」対策をしましょう

【レシピ】れんこんと梨、菊花、春菊のサラダ

「肺」を潤し、気を巡らせるれんこんと生の春菊、梨、白ごまを使った香りも楽しめ る酸味のサラダ。目の乾きを改善する菊花が色どり鮮やかな一品です。

調理時間: 20分

【材料】 (2人分)

れんこん・・・100g

梨・・・1/2個

春菊(葉の部分のみ)・・・100g

菊花・・・1輪

★すりごま・・・大さじ2

★レモン汁・・・大さじ1

★オリーブオイル・・・大さじ1強

★塩・・・小さじ1/4

【下ごしらえ】

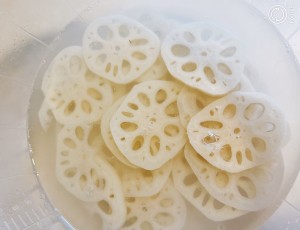

れんこんは皮をむいて薄切りにし、酢水に5分くらい浸しておきます。

【作り方】

1) 酢水につけたれんこんは、好みの硬さにゆで、水気を切っておきます。

2) 梨は皮と芯を取り除き、4~6 等分のくし形に切ってからいちょう切りにします。

3) 春菊の葉は長さを 3 等分ほどに切り、菊花は花びらを摘みます。

4) ボウルに★の調味料を入れてよく混ぜ合わせます。

5) 4)でつくったタレに 1)のれんこんと 2)の梨を加えます。

6) さらに3)の春菊と菊花を加えます。

7) 器に盛りつけたら出来上がり!

古川先生による「潤肺」の薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、「肺を潤す」食材の効果効能を教えてもらいました。

れんこん

胃腸の働きをよくし食欲増進が期待できる食材です。血を生成し心を養うことで、五 臓(肝、心、脾、肺、腎)の全て補う力があります。食物繊維も豊富なため整腸作用 にもすぐれていて、便秘下痢、消化不良などにも良いでしょう。また中医学の文書に は「日常的に摂取すれば、心が安らぎ怒りを覚えなくなる」との記載もあります。

梨

梨の旬の季節は秋から冬です。咽喉の乾燥に弱く乾いた咳の人には、肺を潤し、痰を 消失する作用がある梨は適した食材。また、冬に籠る熱性(炎症)の咳に良いとされ ています。ただし、寒性の食材になるため、胃の痛み、生理痛、授乳中の時には摂取 を控えて下さい。

菊花

春になると暖かくなりますが、時より冷たい風も吹いてきます。このような季節に、 頭痛や眩暈になったり、蕁麻疹が出たり、風邪などもひきやすくなるのでは?こんな 時には「菊花」が、身体の中の熱を下げ、血を養い、身体の中に吹く「風」を取り除 き、上記の症状を和らげます。「風」とは??ちょっとここでは説明するのは簡単で はないので、今度、私に逢ったら聞いてみてください。

菊花はどこで買える?

菊花は淘宝の検索欄から「食用花辯 菊」と入れて検索すると、購入可能です。

古川先生からのひとこと

ファーストフードや炭酸飲料、添加物の多いお菓子など刺激的な味に慣れている私たちですが、健康に生きることと毎日の食事は切り離すことはできません。

薬膳料理では、自分の体調や体質に合わせて必要だと思うものを食べるというのが基 本。難しく捉えず、自分に必要な食物を見極め、それぞれのライフスタイルに寄り添 う薬膳料理を探してみてください。

薬膳料理は総じて体に良いのですが、ただし過信するのも考えものです。情報過多の 現代においては、「…でガンが治る」「…が万病に効く」というような情報には踊ら されないように注意する必要があります。薬膳は薬ではないので、1 度に大量に食べ たからといって効果がすぐに現れるわけではありません。強迫観念に駆られ、特定の 食物だけに固執することなく、できるだけ多くの自然の恵みを摂取するようにしまし ょう。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年03月14日

漢方で「貧血(血虚)」を改善しよう!

貧血に加えて、こんな症状もありませんか?

上記のような症状がある人は「血虚」タイプです。

※中医学では「血虚」とは血が足りないということを意味します。

まず、血には下記の二つの大切な働きがあります。

①身体全体に栄養を運び、潤し滋養する働き

②精神活動を調節し、安定させる働き

しかし「血虚」の状態になると、下記のような症状が現れます。

①の働きが弱まり…

・目や皮膚の乾燥、髪の毛が抜ける。爪が破れる。手足の動きが鈍く攣ったり痛んだりし ます。

②の働きが弱まり…

・夢をみる。動悸がし不安になる。驚きやすいなど精神不安定症状が現れます。

漢方の「血虚」タイプ治療

「血虚」タイプの漢方治療では、タイプ別に貧血体質を改善する「根本治療」を目指します。あなたはどのタイプですか?

①胃腸虚弱タイプ

<こんな症状ありませんか?>

・胃の膨満感。便秘と下痢を繰り返す。食欲がなくため息が多いことも。

・胃酸を抑える薬を長期的に服用している。

原因

胃腸の働きが悪いことが原因で、血を生成する成分を消化吸収できないタイプ。

漢方治療

胃腸を養う「健脾」の生薬で胃腸の粘膜の回復を図ります。胃腸を調え、血を生成できる 体質に時間をかけて改善していきます。食事指導も必要になります。

②思考過多タイプ

<こんな症状ありませんか?>

・小さな問題を考えると不安になり眠れなくなる。問題を解決するまで寝れない。

・神経質になりやすく、気持ちにゆとりが持てない。

原因

中医学では「過度の思考」は血を消耗してしまうと考えます。思い悩むことが原因で、血 を消耗してしまうタイプ。

漢方治療

睡眠の質をよくする生薬の配合で、心を調え過度の不安や焦りを緩和させます。減ってし まった血を補う生薬を処方し身体を滋養します。

③慢性の出血タイプ

<こんな症状ありませんか?>

・顔色が蒼白く、または薄黄色。髪が細く抜けやすい。

・日ごろから飲酒習慣がある。

原因

女性では、月経の量が多いことが原因。男性では痔核や慢性の胃炎などの疾患の人も。

漢方治療

まず初めに出血をコントロールする漢方を処方。また慢性的に出血のある人は「気虚」タイプになりやすいので、「人参」生薬を使い、出血しにくい体質に改善していきます。

④偏食栄養不足タイプ

<こんな症状ありませんか?>

・便秘または下痢になりやすい。

・気持ちは焦るが体力が伴わない。緒不安定で、甘いものを過食してしまう。

・めまい立ちくらみがする

原因

出産後の忙しいお母さんに多く見られるタイプです。日々、忙しく不規則な生活が原因。

パン食が多く、ミネラルやタンパク質の摂取が少ないことも原因の1つです。

漢方治療

血を養い、心を整える漢方で調整していきます。気持ちに余裕があれば、食事指導(タンパク質、腸内細菌、ミネラル)を実施し、ゆっくりと食習慣の改善を図ります。

ー貧血の実際の治療例ー

【対象者】

Aさん 37歳 女性

【症状】

【初診時の状態】

顔色は蒼白。浮腫んでいる容貌で、体型は小太り、落ち着いて見えるが不安や猜疑心が混 同している様子。入眠が悪く、夜中に 3 回以上起きてしまう。早朝の疲労感もあり。活動 時や気温の変化で動悸や不安や倦怠感が助長される。体重増加のため減量したいが、甘い ものをコントロールできない状態が続いていた。

【中医学的診察】

問診

問診をしてみると、過食、喉が渇き、尿量も多く頻尿がある。血糖値は正常であるが、鉄 欠乏性貧血であることもわかった。怒りと悲しみが交互に見られ、情緒が不安定、首や肩 の痛み頭痛もある。そして耳鳴りもあり、睡眠の質も悪い状態。月経量が多く不正出血もあるとのこと。

舌診

舌淡紅。やや暗い先が赤い、苔が汚れている

脈診

脈は細く速め

【医師の診察】

出産から2年目で「血虚」の状態であり、食事内容からも栄養バランスが乱れていると判断。舌の状態から五臓の肝心(胃)の「火邪」が強くみられ、それが原因で、自身でコン トロールできない感情や症状が現れると判断する。

【漢方治療】

初めに「養血疏肝」の代表的な漢方を処方し、様子をみることにしました。また、心を穏 やかにするため糖質の摂取を減らしていくプログラムを説明しました。

【治療経過】

1週間後

漢方を服用してから胃痛があり、胃酸が逆流する症状が現れる。夜間も痛みがあり、睡眠の質が悪化していた。問診をすると、以前にピロリ菌の感染既往歴があったため、胃の炎症を治める黄連、蒲公英などの生薬を加味して様子を診ることに。

2週間後

胃酸の逆流は緩和しているが、胃の痛みは未だ改善せず不眠も続いていた。ストレスや「寒邪」も考慮し「吴茱萸」を加味しさらに2週間服用してもらう。

4週間後

胃の痛みは治まり睡眠も安定してきた。疲労感も軽減している。過食になるようになった ので、胃の熱を取る漢方を入れさらに2週間服用してもらう。

6週間後

食事指導を実施後、低タンパク、高糖質の食生活が自分の症状の原因であることが、理解 できるようになったとのこと。胃腸の状態も落ち着いているため「補血」の「阿胶」を加 味し、処方する。

8週間後

不安な感情が減り、動悸耳鳴りも改善。しかしいまだ眩暈があるため、頚椎性の眩暈も考 慮し、理学療法を開始する。

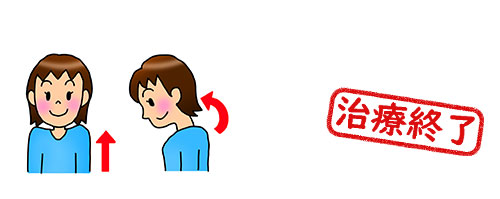

2ヶ月後

自身での食事管理も良好で「過食、喉の渇き、尿量」も安定してきた。気分の変調も軽減され、精神状態も安定がみられる。「補血」を中心にした生薬を1ヶ月分処方し、治療終了となりました。

また、頚部のリハビリと三半規管の調節運動を組み合わせて治療し、眩暈の発作も軽減されています。

【医師からの一言】

このケースの場合、A さんが健康番組を視聴した時、貧血の原因が自分のタンパク質不足 である認識が持てたことは幸いでした。実際、貧血の治療をしていると、偏った食生活を されている方が多いことに気付きます。今、食べているものは、1年後5年後の自分の身 体を形成していくものです。砂糖を減らし、お肉やお魚や大豆などタンパク質を意識した 食生活に切り替えることができれば、貧血の改善も早く、生活のパフォーマンスも向上し ていきます。いままでの食習慣を変えることは容易ではないと思います。しかし、今の食 生活を健康で正しい食事に変えていけば、きっと1年後の自分は、輝くように健康になっ ているはずです。体質改善のために一緒に頑張りましょう。

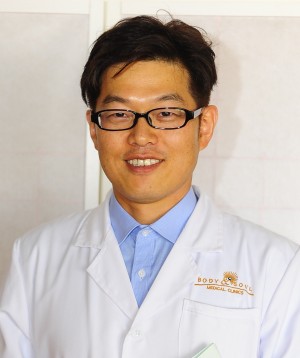

今回、ご紹介した「貧血改善」は、当院の古川先生が実施しています。

古川裕三先生の診察治療は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜20:00まで受けられます。また、土曜日でも診察治療が可能なので、仕事の後や昼間の忙しさの後でもご 連絡いただけます!貧血の症状や、疲れやすい、気分がすぐれないなどでお悩みの方は是非一度相談にいらしてください。

★保険についてのご質問や、治療期間はどのくらいかかるの?漢方薬は苦いの?

など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年02月22日

| < Previous Page | Next Page > |