中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

「むくみ」を改善する!6月の薬膳料理

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ!

6月の今回の薬膳料理レシピは、この季節に特に多い「むくみ」を改善する!がテーマです。

梅雨の時期はからだの中に余計な水分が!?

梅雨から初夏にかけて外気も湿気が多くなると、からだの中にも余計な水分がたまり、むくみ が出やすくなります。漢方の世界では、この余計な水分は「湿(しつ)」が原因とされ、関連 がある臓器は「脾(ひ)」=消化器全般といわれています。

そのため、6月まっただ中のこの季節は「脾」をいたわってからだの巡りをよくし、「湿」を からだの外に追い出す習慣をつけましょう。それには、「脾」の機能を高める「健脾(けん ぴ)」、「湿」を排出してくれる「利水(りすい)」の食べ物を取り入れることが大切です。

むくみを取る薬膳料理で梅雨から初夏を乗り切ろう!

「薬膳」と聞くと、とてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を考 慮して、普段からの食材の特性や組み合わせ流ことも、立派な「薬膳」料理です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつもの食材が「薬膳」に!

さあ、「利水の食材」を使って「むくみ」対策をしましょう!

①むくみを抑える「薬膳茶」レシピ

「あずき茶」

調理時間: 15分

材料 2~3 人前

乾燥あずき……50g

水……500cc

【作り方】

1. あずきは水洗いして、ざるにあげて水気を切っておきます。

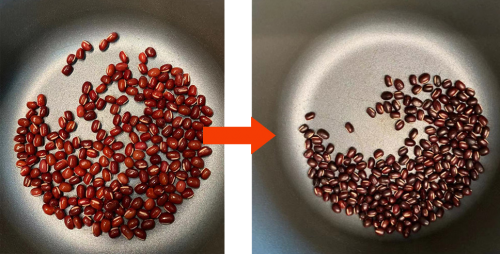

2. 1.のあずきを鍋に入れ、弱火から中火で約 10 分くらい乾煎りします。

(目安はあずきの色が黒く変わるまで)

3. あずきの色が黒くなったら、水を 500cc 加えます。その後 5~6 分中火で煮出 したら出来上がり!

②むくみを抑える「薬膳スープ」レシピ

「冬瓜と山芋のスープ」

調理時間: 15分

材料 2人前

山芋……100g 冬瓜……100g

干しエビ……大さじ1

鶏がらスープの素……大さじ1

塩、コショウ……適量

水……400cc

【作り方】

1. 冬瓜、山芋は、それぞれ皮をむき千切りにします。

2. 鍋に冬瓜、干しエビ、水、鶏がらスープの素を入れて中火で煮込みます。

3. 冬瓜が透き通ってきたら山芋を加え、さっと煮込んで、仕上げに塩、コショウで 味を整えたら出来上がり!

古川先生による「むくみ改善」のための薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、むくみを改善する食材を教えてもらいました。

「脾」をいたわる「健脾」の食材

山芋

「山芋」は、漢方処方でよく使用される六味黄丸の生薬のひとつです。喉の渇きを抑 え、多尿を緩和する作用があるため、血糖値が気になる人にお勧めの食材になります。また、 「腎と脾」を健康にする作用があるので、食が細く元気のない人は、積極的に摂取してほしい 食材です。

とうもろこし(とうもろこしのヒゲ)

トウモロコシの実は、黄色の食材なので、漢方薬膳的には、胃腸を養う「健脾」の効果がある と考えられています。また、トウモロコシの髭は利尿作用があり、腎臓結石や高血圧の予防に お勧めの食材です。また、胆嚢の働きを助け胆汁排泄を促すため、油濃い食べ物で胃の膨満感 がある人に良いでしょう。

「湿」を排出する「利水」の食材

あずき

あずきの大きな効果効能は、利尿作用なので「むくみ」の改善にはとてもよい食材で す。身体がむくみやすい夏に「水ようかん」を食べるのは、体内に溜まりやすい水の巡り をよくするので、よい夏の和菓子といえますね。またあずきは、ほかにも解毒作用やかゆ みを和らげる効果があるので、湿気が多い季節に皮膚の赤みやかゆみが出る人にも、積極 的に食してもらいたい食材です。

冬瓜

冬瓜は 95%が水分で利尿作用があるので、むくみの解消や高血圧に効果的な食材です。また、涼性から寒性の食品とされているので、身体の熱をとり冷やす作用があります。む くみ以外にも、夏バテ防止、疲労回復や、あせも予防の効能が期待され、カリウムも多く 含むので、夜足がつりやすい人にも効果的な食材と言えるでしょう。

上記の食材の一部は、今回紹介した「あずき茶」と「冬瓜と山芋のスープ」にも入ってい るので、是非、作ってみてくださいね!

ドクターからの一言

「健脾」の食材は、ふだんから意識して取り入れると、むくみやだるさの予防になり ます。むくみが出てしまったときには、「利水」の食材を積極的にとるのがおすすめ。またこ の時期は「脾」を傷つけ「湿」を増やしてしまうので、「冷たいもの、生もの」は控えるとよ いでしょう。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜20:00まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、梅雨時のむくみや体調不良でお悩みの方は、西洋治療や 薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。 お問い合わせをお待ちしています。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年06月15日

【無料相談を直撃取材】不妊の悩みを漢方で改善したい!

今回は、クリニックにてご相談いただきましたが、自宅からオンラインの「Wechat 無料 相談 30 分」も可能ですので、診察の前に一度相談してみたいという方は、ぜひご利用 ください。

また、芦田先生が講師をされるセミナーにお越しいただくと、その場で個別の無料相談が できるのでとても便利です。

6 月 10 日(木)に、漢方で妊活!「HAPPY 生理&漢方セミナー」あります。

今回、無料健康相談をしてくれる芦田先生は、このような先生です。

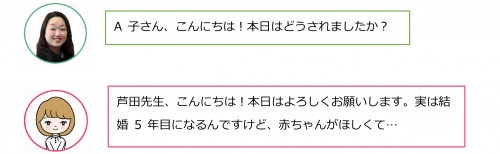

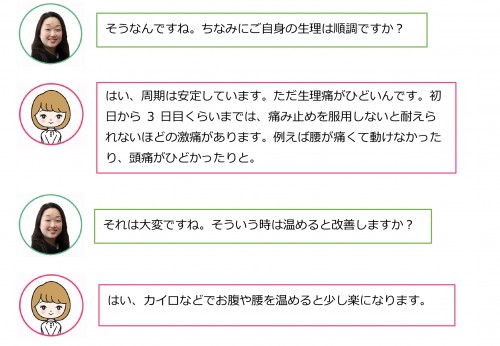

いよいよ無料相談スタート!

今回は、A 子さんのご好意により、取材を許可していただいた。ここをご覧の皆さんに、 相談の雰囲気が伝われば幸いだ。

A 子さんは3年ほど前に西洋の病院で不妊治療を試みたものの上手くいかず、そんな中、 最近ご友人が漢方と鍼で妊娠したため、中医学に興味を持って相談に来たそうだ。

非常に話しやすく明るい雰囲気

舌をじっくりと診る芦田先生

先端の検査もしっかりと受けた上で、漢方治療に入れるのも安心ポイントだ。

なかなかに妊娠しないときに、私が悪いんだと一人で悩んで自分を責めてしまう方や、生 理が来るたびに落ち込んで暗くなってしまう方もいると、芦田先生は言う。それでイライ ラして周りの人に当たって、それでまた自分を責めたりなど。

私(筆者)も、それは日々の生活を送る上でも良くないだろうなと納得することが多い。 妊活にはメンタルも重要なのだなぁと。

A 子さんも大きく頷く。

取材してみて

私(筆者)は隣で話を聞いていたが、芦田先生のにこやかな表情と優しい話し方で、すご く話しやすい空気だと感じた。今回のような無料相談は基本 30 分だが、実際にクリニ ックに通うことになれば1時間かけてじっくりと話を聴いてくれるそう。

先生が言うように妊娠には心理状態も大きくかかわってくるので、こうして話をじっくり と聴いてくれる主治医がいると、それだけで安心感が違う。

その上、その時の状態によって適切な漢方を処方してくれたり鍼を打ってくれたりすると いうことで、芦田先生と一緒に頑張ればゴールが見えてくるような気がする。

不妊で悩んでいる方は、今まで多数のご夫婦を成功に導いている芦田先生に、一度相談し てみてはいかがだろうか。もちろん不妊症以外の症状でも、婦人科系や心療内科にも詳し い芦田先生にじっくりと話を聴いてもらってほしい。

今回、無料健康相談を行った芦田明日香先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニッ クで、夜 20:00 まで受けられます。

また、土曜日でも診察治療が可能なので、仕事の後や昼間の忙しさの後でもご連絡いただけます!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年06月07日

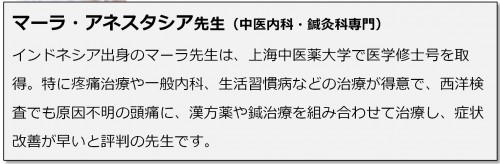

「つらい頭痛&元気が出ない」そんな時は漢方で症状改善!

私にお任せください!

「鍼」と「漢方」のダブル治療法

頭痛や関節の痛み、元気が出ないなどの症状は、中国でいう長雨の季節(6月ごろ)に悪化しやすくなります。この時期は身体に湿気が溜まりやすくなり、これが原因で身体のむくみを引き起こし、さらに循環が悪くなることで症状も悪化してしまいます。そういった時に「除湿」効果のある漢方薬を飲みながら、鍼治療で身体の中の循環を良くすることで速やかに痛みが軽減していきます。

漢方で「頭痛&元気が出ない」治療の方法

個々人の体質また「食生活」を診て、一人一人に合わせて漢方を処方!

ポイント①胃腸の働きを正常に

中医学では身体に「元気」を与えるためには、胃腸が正常に働くことが重要になります。たくさん食べていても消化不良の人は、体重増加になりますが 「心」と「体」共にエネルギーが虚弱になり、「元 気」が出ずに頭痛が伴うことがあります。なので、 まずは漢方で胃腸の働きを正常に戻します。

ポイント②水分摂取と食生活改善

長雨の季節に元気のない人は「湿邪」老廃物が溜まりやすく、身体自体は水分が少なくても水を欲しない人が多くみられます。

治療の段階では一日 1.5リットルを目標に水を飲むようにしましょう。また、ミネラルが不足すると「元気」も出なくなるので、積極的に野菜を摂取するよう食生活指導も大事な治療になります。

ポイント③睡眠の時間と質を改善

「食事の時間、体重の増加、ストレス、慢性的な炎症、低蛋白質な食事」など睡眠の質を妨げてしまう 誘因を見つけ出し、日中のパフォーマンスを上げるために、生活や睡眠リズムの改善指導を実施します。同時に漢方で睡眠の質を上げる処方も行います。

ポイント④運動習慣をつける

身体の「湿邪」老廃物を排泄するためには、「尿・便・汗」が正常に排泄することが大切です。漢方でも老廃物を排泄させる生薬で治療しますが、老廃物の排泄には、運動が非常に良い効果を発揮します。今まで運動していない人は、薬用人参などで体力の回復を促し、運動を始める準備をしていきます。まずは歩くことから始めてみましょう。

ー実際の治療例ー

「頭痛、元気がない」症状治療

古川先生による治療例を紹介します。

【対象者】

53歳の男性Kさん

【症状】

長雨の季節に全身の倦怠感があり、朝の目覚めも悪く、頭が重く、疲れが取れない日が続いていた。ある日、地下鉄で会社へ向かう途中、会社へ行くのが不安になり手前の駅で下車してしまった。その日は午後から出社にしたが、自分の心と身体の不安定が心配になり、診察に来られました。

【中医学的診察】

①問診

睡眠は出来るが夢を見やすく寝汗が出る。排便は悪くないが、中華料理を食べる 機会が多いと軟便になる。最近はお腹が張り下痢をすることが多い。突然不安になることがあり、動悸もする。鼻水や咽喉の痰が多く、咳ばらいをよくする。額の所が赤く、脂漏性様の湿疹が診られる。飲酒歴は30年、喫煙歴なし。高脂血症、胆嚢及び腎臓結石病歴があり、肥満。

②舌診

舌は赤く、淡い白色の苔が厚く覆っています。

③脈診

左側の脈が弦滑です。

【医師の診察】

雨季の長雨により、外気の湿度が上がるこの季節、Kさんのように「湿熱」タイ プの人は、更に症状が悪くなりやすい傾向があります。

お腹が張りや下痢も出てくるようになり、油っこい食事や胆嚢結石の病歴から、 胆嚢の部位に「湿熱」が溜まりやすくなっていると判断。また、胆嚢の疲れから 消化不良になりやすく、食べているのに身体のエネルギーは減少していく「気陰 両虚」状態。中医学的に「胆嚢」は、物事を判断し決断する精神活動を司るとさ れていますが、患者は「胆」の疲れにより状況判断力、意思決定力が低下してい る「胆主決断」になっています。また長年の飲酒生活により、睡眠の質の低下が みられ、日中の活動量が低下し、肥満体質に向かっている状態でした。

【治療方法】

身体から「湿熱」を三方向から取り除く三仁湯「三仁(杏仁、白寇仁、ヨクイニ ン)」を処方。また、胃腸の張りを緩和させるため「半夏、厚朴」、老廃物の 「痰湿」を膀胱から排泄させる「通草、滑石」、睡眠質の安定のため「陰熱」の 調節する「生地黄、知母」等を加えて処方しました。更にストレスや悩みを抱えていること、会社や家族に相談できていないこと、また社会的な関わりについてお話をじっくり聴きました。

【途中経過】

漢方薬を1週間服用後、漢方薬の利尿作用の働きで、尿の量が増え身体の浮腫みが軽減。咽喉が渇くようになり、水分摂取量も増えてきた。だが依然、舌は赤く、やや黄色の苔が厚く覆われている。下痢は治まりかけているが腹の張りがまだあ る状態。前回の処方に安心効果の「菖蒲、遠志」加味する。

漢方薬を2週間服用後、睡眠の質が良くなり、寝汗と夢が減る。朝の目覚めはいまだ悪いが、頭が重く疲労感があったのが軽減してきている。舌先の赤みや苔の 汚れが改善されないため「黄連温胆湯」を選択、炎症を抑える清熱解毒の「茵陳 蒿,蒲公英」に痰を軟らかくして散らす「浙母貝、白芥子、瓦楞子」咽の痰を取り除く「桔梗、木蝴蝶」等を加え生薬を処方。

漢方薬を4週間服用後、お腹の張りがなく睡眠の質が安定してきた。早朝時の不 安感も軽減されている。舌の赤みは緩和し、苔色はやや紫色で厚さは薄くなってきた。だが舌色がまだ暗いので、血流が悪いと判断。前回の処方に、肝を養い血 流を良くする「当帰、丹参、郁金」、を加え観察する。

漢方薬を6週間服用後、睡眠の質は安定しているため疲労倦怠感共に軽減、不安 感や動悸は診られない。以前のような判断や実行力に自信はないが仕事のパフォ ーマンスは安定している。飲酒は身体に「湿熱(飲みすぎると)毒」が溜まりや すいため、休肝日を設定し酒量を減らす説明をしました。

漢方薬を10週間服用後、少量の飲酒でも心が満足するため、酒量が以前より半分に減る。舌の色や苔が清潔になり、身体の炎症も治まってきたので、「清熱解 毒や痰を散らす」生薬を除き、「気陰」を補う、「人参、麦門冬、五味子」を加 え1カ月分の処方をする。最後に予防のための食生活を詳しく指導し、治療終了となりました。

【医師からの一言】

★保険についてのご質問や、治療期間はどのくらいかかるの?漢方薬は苦いの?

など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年05月31日

| < Previous Page | Next Page > |