中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

【レシピ付き!】中国で春節にいただく!縁起の良い薬膳茶「元宝茶」

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第四弾!

2月の今回の薬膳レシピは、中国の春節にちなんだ縁起の良い「薬膳茶」がテーマで す。

日本ではなじみの薄い中国の旧正月、春節。その春節の時に、中国の人たちがお客様 をおもてなししたお茶「元宝茶」をご紹介します。

「元宝茶」に欠かせない金柑の実

「元宝茶」は、古くから江南地域で春節の際に出す、とってもおめでたいお茶です。 お茶の中には金柑、緑茶、菊、クコの実が入っています。

宝の象徴で使われるという「金柑」は、見ためのとおり「お金のなる木」とされ、春 節には欠かせない縁起物です。春節が近づいてくると、金柑の実がついた木がクリス マスツリーのように飾られているのをよく見かけませんか?

また、薬膳では「金柑」は食欲不振や胃もたれにも用います。春節のごちそうで胃腸 は疲れ気味。そんなときに、金柑の甘い香りや菊、クコの実で「身体に籠った熱をデ トックスする」そんな効果のある薬膳茶なのです。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつもの食材が 「薬膳」に!

さあ、これからやってくる春節に中国ならではの「薬膳茶」で心身ともに温まりましょう!

身体に籠った熱をデトックスするレシピ「元宝茶」

<調理時間> 3分

材料 (2人分)

緑茶・・・ 2人分(約 10g)

金柑・・・ 2個

クコの実・・・ 10粒

菊の花・・・適量

【作り方】

①グラスに緑茶の葉(1 人分:約5g)と、菊の花と、良く洗った金柑 1 個を皮ごと 入れます。

② ①のグラスに熱湯を注ぎ、上からクコの実を5~10粒ふりかけて出来上がり!

POINT

できれば、蓋をしてお客様にお出ししましょう。さらに透明なグラスを使えば綺麗な色合いが見れるので、見た目にも綺麗なお茶になります。

金柑は、ヘタとは逆のお尻の部分に十字に切り込みを入れて、入れるとさらに香りが出ます。この季節の金柑はそのまま食べても甘酸っぱくて美味しいですので、是非お茶と一緒に召し上がってください。

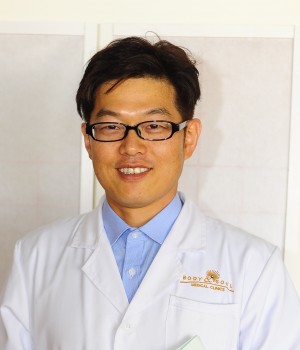

古川先生による「デトックス茶」の薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、冬場で籠った熱をデトックスする食材を教え てもらいました。もちろん、今回のお茶にもすべて入っています!

冬に採り入れたい、代表的な胃の養生の食材には、以下のようなものがあります。もちろん今回紹介したレシピに全て入ってますよ!

緑茶

お茶には苦味とほのかな甘味があり、中医学では、冬季に内臓に溜まる余分な熱を排泄する作用があると考えられています。カフェインも多く含まれるので、眠りの浅い人は午後15時以降は飲むのを控えましょう。また身体の冷えやすい人は摂取量を少なめにしてください。

金柑

酸味と甘みがありやや温性の果物です。胃腸の働きを良くする「理気」の生薬にも使う食材です。また香り豊かで爽快感があるので、元気が出ない時に食べるといい食材 でもあります。

クコの実

春節後は陰気から陽気の季節に移り替わる時期です。枸杞(クコ)には肺を潤し、肝腎を養い、体内の余分な内熱を取り除く効果があります。ただ胃腸の弱い人、下痢のしやすい人は控えめにするようにしてください。

菊

気圧の変化による春風の吹く季節、体調不良(眩暈や頭痛、吹き出物、目の痛み、イ ライラ感情、関節痛など)になりやすい人にお勧めの食材です。また、春の繁忙期に 疲労や焦り、胸騒ぎを感じる人にも、身体の熱を取り心が穏やかにしてくれる作用が あるのでお勧めです。

役立つ!春節の養生まめ知識その1

「春節に食べるもの」

中国では旧暦の1月1日が「春節」で、今年は2月12日が旧暦の1月1日となります。春節に中国の人たちがお祝いに食べている食事についてご紹介します。

「年夜飯」に何を食べる?

【魚料理】

縁起物の一つとして欠かせない魚料理。中国語で「魚(Yú)」の発音が、「余」という文字と同じことから、収穫が余る=豊作と重ねて、食卓に並べることになっています。

【餅】

また、お餅も縁起のよい食べ物の一つ。それは、来る年がさらによい年であるように という意味である「年年高昇」 の「年高(Nián gāo)」の読みが、年糕(ニェンカ オ)という餅と同じだから。年を重ねるごとに物事が高く上昇していくさまを表す言 葉に、繁栄や出世の願いが込められています。

魚の形の餅でさらに縁起良く

【水餃子】

東北地方や北の地方では「水餃子」を食べます。春節餃子を食べるのは富をもたらす という意味があります。水餃子を食べるのは「更歳(岁 sui)交子」(子の刻に年が変 わる)という意味で、「子 zi」は子の刻で、「交 jiao」は中国語で「餃」と読み方が 似ているので、一家団欒で水餃子を食べながら古い年を送り新しい年を迎えるのは 「喜び」「団欒」「縁起が良い」という意味があります。

上海人は元旦に何を食べる?

上海人は元日に「年毎に高くなる、生活がますます良くなる」ことを意味する、団子、 餅、蜂蜜餅、米餅、雲片餅を食べます。そのほか、万事順調を表す大豆のモヤシと金 持ちになることを祈るそら豆のモヤシを食べる習慣もあります。

春節最後の夜はお団子を食べます

旧暦の新年、最初の満月は春節の最終日です。この日は、中に甘いあんこを詰めたお 団子を食べる習慣もあります。丸いお団子に、家族円満や一家団らんを重ね、満月を 眺めながらいただくのです。春節最後の夜を家族そろって過ごす、大切な夕べです。

役立つ!春節の養生まめ知識その2

「餃子発祥の由来」

中国には餃子の由来については、たくさんの伝承がありますが、その中でも特に一般 的なのは、初めて餃子を作ったのは漢方医学の名医(張 仲景、150 年? – 219 年)だ というものです。

ある寒い冬の日に、張仲景は家に向かっていました。その帰り道にとても貧しい村を 通りかかりました。その村には寒さをしのぐのに十分な服も、体を温める食べ物もな く、村の人たちは耳に凍傷を起こしていました。これを見た張 仲景は村の人たちを助 けたいと思い、体を温めるスパイスや漢方薬をラム肉と一緒に煮込み、完成した具材 を小分けにし小麦粉で作った皮で包み、それを温かいスープに入れて、村の人々に振 る舞ったのです。

それから張仲景は冬の間中ずっとその料理を作り続けました。すると、旧正月の大晦 日までに村人たちの凍傷がみるみるうちに治っていきました。喜んだ村の人々はこれ をお祝いするため、仲景が作っていた料理を再現し、大晦日の夜に食べるようになり ました。この料理こそが餃子の原型だと言い伝えられています。

現在でも一般的な餃子の具材(豚肉・にんにく・生姜・ニラ)などは、身体を温める 食材となっています。そのため、冬場に水餃子を食べるのは理にかなっているんです ね。

今回、レシピ監修をされた古川先生は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、少しでも身体に不調のある方は、西洋治療や薬膳に も詳しい古川先生に一度相談してみてください。

2/11~17 は春節のため休診ですが、WeChat ビデオ通話で古川先生の健康相談が無 料で受けられるキャンペーンを行っております。ご希望の方はこちらの QR コードを 読み込んでお申し込みください。

お問い合わせをお待ちしています。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年02月08日

ストレスも原因!?辛い「しもやけ」を治療する

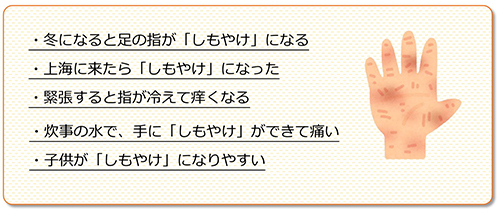

こんな症状でお悩みではありませんか?

【私にお任せください】

「しもやけ」とストレスホルモンの関係

ストレスや悩みが多いと、交感神経が優位に働き「ストレスホルモン」が過剰に 分泌されます。そうなると全身で血行障害が起こりやすくなり、しもやけの原因 になることもあります。運動や漢方薬や鍼治療などで副交感神経を優位に働かせ ることで、血液循環がよくなり「しもやけ」や「冷え性」を予防することができ ます。

★唾液や血液検査で「ストレスホルモン」を調べることができます。

漢方の「しもやけ」治療

「しもやけ」の状態を診察し、一人一人の症状に合わせて処方します!

①冬になると足の指が「しもやけ」になる

【原因】

冬になり「寒邪」が、血流を障害してしまい、しもやけの症状になります。

【漢方治療】

血を養い身体を温める生薬を処方。特に冷えている下半身に栄養を運ぶことができる「帰経」の生薬で血流改善を促します。

②上海に来たら「しもやけ」になった

【原因】

上海は日本に比べて冬の季節でも湿度が高い日が多いため、虚弱な人や浮腫みやすい人などは、この「湿邪」が身体に入り血流障害を起こし、しもやけの原因になります。

【漢方治療】

血を養い、身体を温める生薬に加えて「除湿」効果のある生薬を処方。脂質と糖分摂取量が治療効果に影響するので、食生活習慣の見直しが重要になります。

③緊張すると指が冷えて、痛がゆくなる

【原因】

ストレスが多く緊張している時間が続くと、身体の中にストレスホルモンが分泌され、毛細血管を収縮させてしまいます。この場合、男性でも手足が冷え、しもやけになることがあります。

【漢方治療】

緊張を緩和する「理気」、血の流れを良くする「活血」の生薬を処方。情緒不安定や睡眠がよくとれない人には、昼用は活力を与える生薬を、また夜用は心を安静にする生薬を分けて処方します。

④炊事の水で、手に「しもやけ」ができて痛い

【原因】

「寒邪」が原因で手に「瘀血」が溜まり、更に水を使うことで炎症が起きている状態。悪化すると皮膚が破れ、組織液が出てしまい治りにくくなります。

【漢方治療】

血を養い身体を温め、血行を良くする「陽」の生薬と清熱解毒で炎症や痛みを抑える「陰」の生薬を一人一人の体質に合った量に調整しながら処方します。

ー実際の治療例ー

しもやけの治療

古川先生による治療例を紹介します。

【対象者】

上海に暮らす45歳の女性Bさん

【症状】

ここ数年来、冬の季節になると、手足の末端が赤くなりしもやけになるようになった。炊事で水を使うこともあり、手荒れもひどくなり痛み痒みが激しい時期には、消炎の軟膏を使うこともあった。ある日、手が熱くなり睡眠が取れず疲労も重なり、気分も不安になってきたので、診察治療に来られました。

【中医学的診察】

①問診

上記の内容の他に、夕方になると下半身が浮腫み手足が冷えやすく、お腹が張る事があり。菓子パンを好む方で、神経質な気質で運動する習慣はないとのことでした。

②舌診

舌は淡白で暗く、苔は薄く白色が診られる。

③脈診

細く沈みやや緊張が診られる。

【医師の診察】

手足が赤く腫れ痒いので「風湿熱」が手足に溜まり炎症が起きている状態。下肢 の冷えや浮腫み、舌の淡泊で暗い、脈の細いなどの所見から、虚弱タイプで身体 の中の老廃物「濁瘀」を排泄できないため手足末端の微循環に栄養が行きわたら ない血流障害ではないかと判断しました。中医学の弁証論治では身体に寒さが入 り、気血の流れが悪くなり、「濁瘀化熱」で手足がしもやけになる。気血両虚 (身体に栄養を循環させるエネルギーの低下)濁瘀化熱(老廃物が増え炎症を起 こしている状態)の症証と考えました。

【治療】

1 .鍼灸治療

手足の末端のツボを刺激し血液の循環を促進。胃腸の経絡を刺激し、老廃物の排 泄を促し最後に気の流れを調節する肝胆のツボを刺激しました。鍼の後は腸内活 動を正常に戻すため、お灸でお腹を暖める治療を行います。

2 .生薬治療

弁証論治により体質を分類し、生薬を処方します。身体に栄養を補い血の循環を 増やす(当帰、黄耆、玄参)に浮腫みを減らし血流改善する(茯苓、牛膝、乳 香)を加え、最後に炎症を抑える清熱解毒(金銀花、忍冬藤)を調合しました。 また、この方は神経質タイプで甘味を好むため(甘草、ナツメ)も加えています。

(イメージ)

【途中経過】

1週間後、手足の腫れ及び下肢の浮腫みが軽減、但し手が乾燥し痒みが増してい るため、血の流れを良くし痒みをおさえる生薬を加味。依然として、お腹の張り はあり、舌の苔は厚いため胃腸を調節し老廃物を排泄する生薬も加味しました。

3週間後、手の張れ痒みは治まりましたが、足の指は未だ赤みのある状態です。 お腹の張りもあり便通もよくないため、これらを改善させる生薬を加味し観察。

4週間後、足の指の赤みが治まり清熱解毒の生薬を取り除き、胃腸の働きを改善 する生薬を調節し観察。

2か月後、炊事で水を使うため「手湿疹」の症状は未だ見られるが、しもやけの 症状は改善が診られ治療終了となりました。また、来期のしもやけ予防のため、 夏場の養生や根本的に体質を改善するための食習慣、運動習慣等を積極的に取り 入れていく養生法を説明しました。

(イメージ)

【医師からの一言】

★保険についてのご質問や、治療期間はどのくらいかかるの?漢方薬は苦いの?

など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年02月01日

悩んでる方必見!人間関係をスムーズにする漢方理論を学ぼう!

上海に暮らしていても、人間関係に悩むことは多いですよね。言葉が通じない場合は なおさらのこと、言葉が通じ合う相手でも、なぜこんなに合わないんだろう…と悩む ことはしばしば。

そんな時に、漢方中医学の「五行学説」理論を少し学んでいると、相性が悪い相手で も何が合わないかが理解でき、その結果、争いも減ってお互いの長所を活用しあうこ とができるようにもなるんです。

今日は、そんな「中国に今から 2000 年以上前に考え出された、中国古代哲学」を学 び、人間関係をスムーズにするためのエッセンスとして取り入れてみましょう!

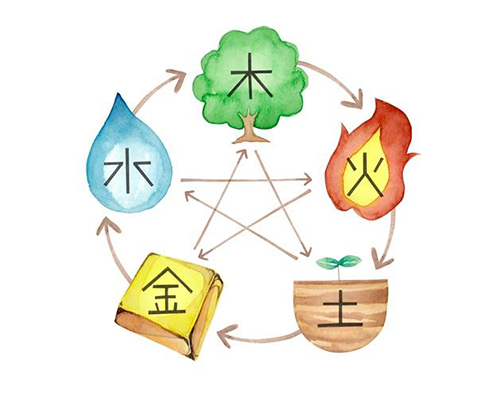

五行学説って何?

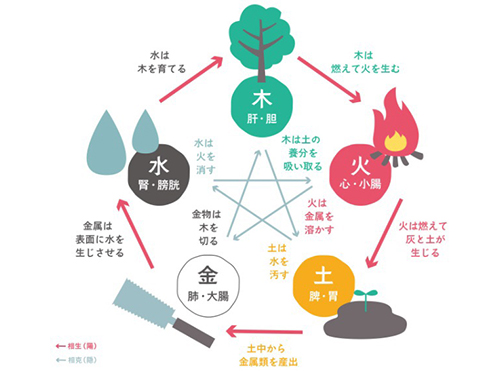

五行学説とは、宇宙に存在するすべての物事・事象を「木・火・土・金・水」の五行 に分類し、個々の性質や相互の関係を把握する考え方です。これは世の中の法則とも いえる考え方で、今から 2000 年以上前に考えられたにも関わらず、現在でも漢方中 医学の診察の基本の1つにもなっています。この理論のすごい所は、「すべての物 事・事象」について成り立つという所です。

通常の診察の時は、この「木・火・土・金・水」の五行を、人間の臓器や感情、味覚、季節など様々な事象に対して分類して、診断結果を出しているのですが、今回はテーマが「人間関係をスムーズにする」ということなので、この五行を人間の性格で分類してみることにします。

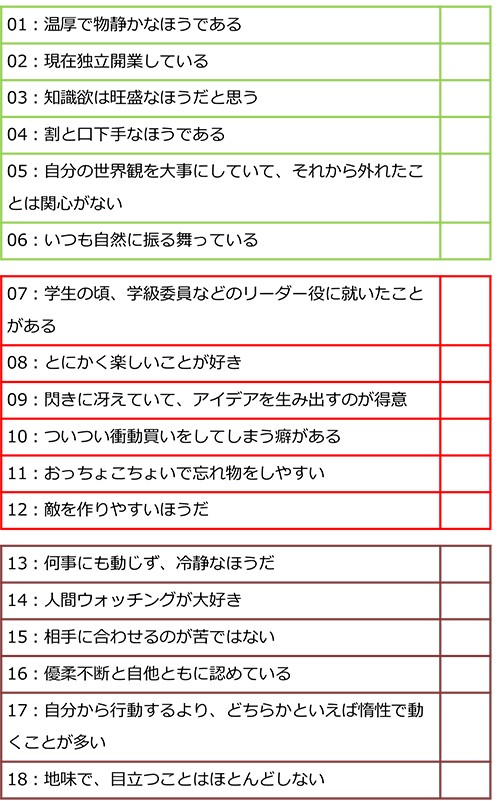

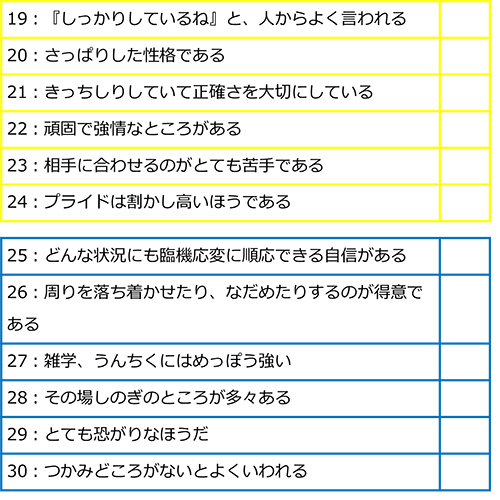

まずチェック!自分はどのタイプ?

全部で30問の質問があります。自分に「当てはまる」「どちらかと言えば当てはまる」場合に○をつけてください。

【診断結果】

質問事項のそれぞれの○の数が多いものがあなたのタイプです。

No.1~6 が一番多かった人は・・・【木】タイプ

No.7~12 が一番多かった人は・・・【火】タイプ

No.13~18 が一番多かった人は・・・【土】タイプ

No.19~24 が一番多かった人は・・・【金】タイプ

No.25~30 が一番多かった人は・・・【水】タイプ

※いくつかの項目で○の数が同数の場合は、複数のタイプを持っていることになります。例えば、もともとは【土】タイプだけど、成長につれて【金】タイプになったなど。

タイプ別に性格を分析してみましょう!

自分は何タイプかわかりましたか?次に、【木】【火】【土】【金】【水】タイプ別 に自分の性格を分析してみましょう。また、自分のご家族やお子さん、会社の同僚や 上司、近所のお友達なども、接した感じで上記のタイプ別に分類してみましょう。

自分の性格を理解すれば、どんなタイプと相性がいいか?またどんなタイプと組むと より成果が上がりやすいか?もわかってきます。

【木】タイプ

誠実で面倒見が良い。情け深い。自分を客観的にみることができ何事も冷静で判断力がある。

逆に損得計算しがちで、余計なことはしない傾向。

大きな失敗をしない一方、マニュアル的で独創性に欠ける。

確実に物事を進める実行力にたけるので、チーム段取りの仕事などが向いている。

好奇心にあふれ、自由で欲望のまま、直観的に判断行動する。

自分でやりたい、感じたい欲求が強い。

子供のように純粋でたくましい心を持つ。熱くなりやすく冷めやすい性格、単純だがやる気になった時は凄い力を発揮する。

皆を優しく見守るタイプ、何を言っても受け止めてくれるので相談されやすい。

人の気持ちを汲み取り共感し、人を親身に受け入れ育てることができる。ただ、情に引きずられることも。目立たないが実は縁の下の力持ち。

社交性にたけている。対外的に自分がどうあるべきか気にする。自分を厳しく律し、統制気質、頑固な一面もあるため父親のような存在。

正義感が強く白か黒かがいつもはっきりしていて、向上心が高くいつも自分の意見を素直に言える。

水は周囲に同調する気質。人の顔色を窺いがちで、追従的な傾向が ある。

水が不定型でどのような器にも収まることから世渡り上手。

相手の顔色を読み取る能力が優れているので非常に気が利きます。

また争いごとに関わらない特徴がある。いつも冷静に物事を見ていて判断力に優れている為、皆に一目置かれている。

相性が合わないタイプの人との接し方

では、相性が合わない人とはどのように付き合えばいいのでしょうか。

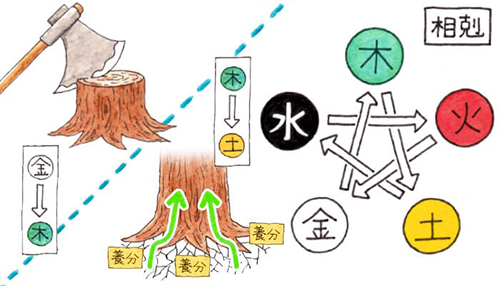

相性の悪い相手の対処法を学ぶには、この五行学説の成り立ちを考える必要があります。

この図は、【木】は燃えると【火】を生み→【火】で燃やすと【土】が生まれ→ 【土】は鉱石【金】を生み→【金】は(鉱石)から【水】が湧き→【水】は【木】を 育てる・・・・という自然の摂理を表しています。

このように自然界はお互いに影響しあいながら、世界を作り出しているのです。 今回はこの理論をもとに、人間関係のバランスや相性の悪い人への対処方法を考えます。

切られることは悪くない??

たとえば【木】は「金属」に切られますが、だから「木(木タイプ)」は「金属(金 タイプ)」に弱くてダメなのではなく、「金属(金タイプ)」によって自分では思い もつかなかった形(発想)を得られるという考え方もあります。

時には形を変えてみることも

「火」は【金(金属)】を溶かしますが、「金属(金タイプ)」は「火(火タイ プ)」によって柔らかくなる、つまり柔軟性を学ぶことができます。

堰き止められたら考えるチャンス

【水】は「土」によって流れを堰き止められますが、「水(水タイプ)」は「土(土 タイプ)」によって一旦、その場に留まり考えることを促してくれます。

時にはクールダウンしてみる

「水」は【火】を消してしまうけれど、「水(水タイプ)」は「火(火タイプ)」の カッとなりやすい性格を冷静沈着にしてくれるでしょう。

相性が悪いと言っても、人には誰にでも良い面と悪い面があるので、自分の考え方や 心の持ち方ひとつで、相手との関係が変わることが充分に考えられます。

このように、たとえ相性の悪い相手であっても、相手をどのように理解しどのように 接するかで、人と人との相性は変わっていきます。

大切なのは「相性をきちんと理解して、対処する」ということ!

今苦手だと思っているあの人も、将来、自分の成長を助けてくれるかもしれません。

中国古代 2000 年前の人が導き出したこの五行学説は、「5 つのタイプの人がそれぞれ 長所を伸ばし、弱点を補い合い、また励まし合い、指摘し合える関係が実現すると、 自然界同様、皆が成長できるチームが形成されていく」と教えてくれています。

皆さんもぜひ!この五行学説も日常で活かして、新しい目で人間関係を見つめ直して みてはいかがでしょう。

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年01月25日

| < Previous Page | Next Page > |