つらいときにはこのツボ

足がつったときに効く!ツボ押し

ある時突然おそいかかる、あの激痛・・・。昼間につりやすい方、寝ているときにつりやすい方、時間帯も様々ですが、つる場所も様々。

「つった場所の筋肉をストレッチして伸ばせばいい」とはいいますが、ガチガチに硬くなった筋肉を伸ばすのもツラいですよね。

今回はそんな症状に効くツボを部位ごとにご紹介します。

【足がつったときに効く!ツボ】

①ふくらはぎ

承山(しょうざん)はふくらはぎにあります。つま先立ちをしたときにぽっこり膨らむ筋肉(腓腹筋といいます)の下側の境界線中心に位置しています。

こちらはふくらはぎがつったときに有効です。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、足の血液を上半身に送り出す重要な役割をもっています。

それだけに疲労がたまりやすいので注意が必要です。

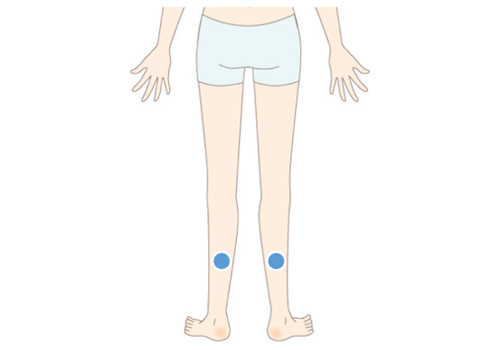

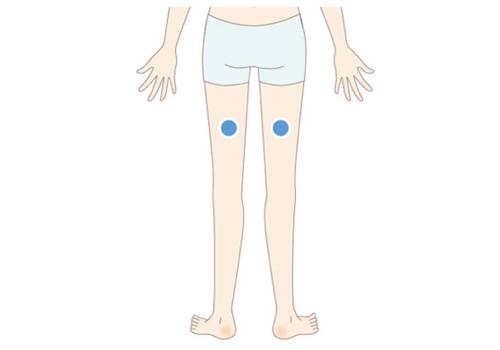

②太もも(前)

梁丘(りょうきゅう)は膝頭の外側上部から指2本分上に位置しています こちらは太もも(前)がつったときに有効です。

③太もも(後ろ)

殷門(いんもん)は太ももの裏側にあります。お尻の下から膝の裏の横じわの中間地点に位置しています。

こちらは太もも(後ろ)がつったときに有効です。太ももは足の中でも大きな筋肉です。それだけにこちらも疲労がたまりやすい場所でなので注意が必要です。

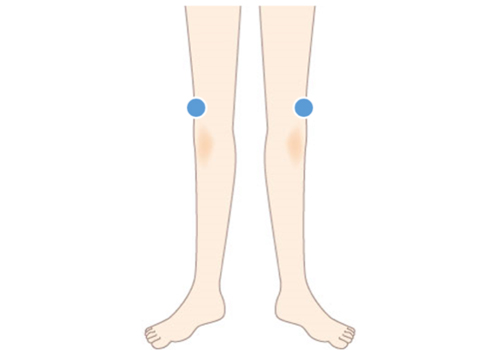

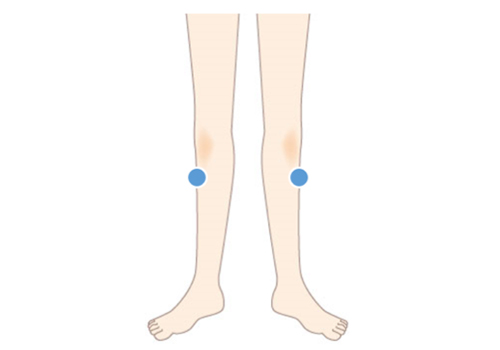

④すね

足三里(あしさんり)は膝下のくぼみから指3本分下のところに位置しています。 こちらはすねがつったときに有効です。

ハイヒールを履いている方や立ち仕事の方はすねの筋肉に負担がかかっているので、つりやすい傾向にあります。

⑤足のうら

湧泉(ゆうせん)は足の裏側にあります。足のつま先とかかとを結ぶ線上の、つま先側約1/3のところにあるくぼみに位置しています。 こちらは足の裏がつったときに有効です。足が冷えやすい方は、とくにつりやすい傾向にあります。足の裏はほかの筋肉とくらべて少ないため、血流が不足しがちな結果、冷えやすく、つりやすいのです。

これらのツボはつったときに押すことでつり解消の効果があります。ツボをほどよい刺激で押し続けていると、硬くなった筋肉がほぐれていくのを感じることができます。

また、予防としても使用することができます。夜中につりやすい方は、就寝前に該当するツボを押しておくと、予防の効果があります。

また「筋肉が張っているな」と感じた際にも押すと、筋肉をほぐしてくれるため効果的です。

刺激は「痛気持ちいい」くらいが適切です。ご家族の方に試してあげるときは、加減がいいか聞きながら押してあげましょう。

ご注意! 足がつる原因は、疲労やミネラル不足のほか、血管や神経、内臓の疾患が影響している可能性もあります。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年07月09日

「おなかが張るときに効く!ツボ押し」

おなかが張っているときは苦しいですよね。ぽっこり出たおなかは、この薄着の季節に気になるものです。消化不良により発生したガスが原因だったり、中医学では「脾胃が弱っている」と診ることもあります。

今回はそんな症状に効くツボをご紹介します。

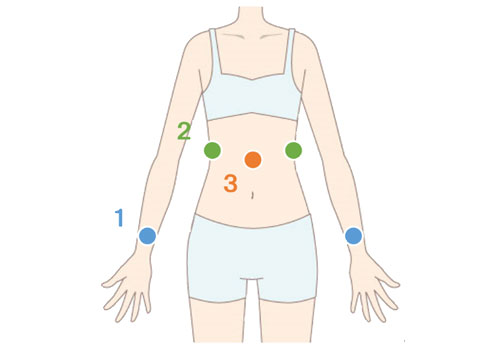

①内関(ないかん)は手首の横じわからひじのほうへ指を3本あて、その中央に位置しています。

②章門(しょうもん)は、わき腹にあります。気をつけの姿勢で肘関節の高さのあたりの肋骨部分に位置しています。

③中脘(ちゅうかん)はおへそから指5本分あがったところに位置しています。

それぞれ胃腸の不調に幅広く使用されているツボです。また章門は胃腸にかぎらず内臓の諸問題にも有効とされています。

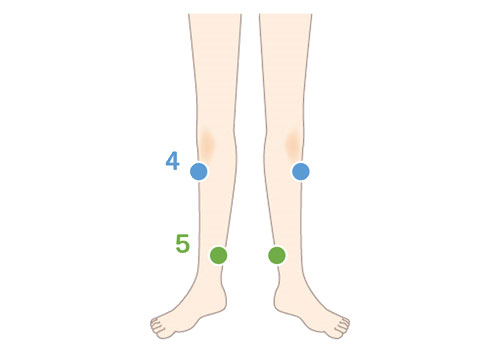

④足三里(あしさんり)は膝下のくぼみから指3本分下のところに位置しています。

⑤三陰交(さんいんこう)は内くるぶしの上へ向かって指3本分のところに位置しています。

足三里は胃腸の不調だけではなく疲労回復や足の痛みなどにもよく使用されている、万能選手です。

三陰交は胃腸、肝臓、腎臓の不調によく使用されています。冷えがある方にも有効です。

刺激は「痛気持ちいい」くらいが適切です。ご家族の方に試してあげるときは、加減がいいか聞きながら押してあげましょう。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年06月12日

首と肩のコリに効く!ツボ

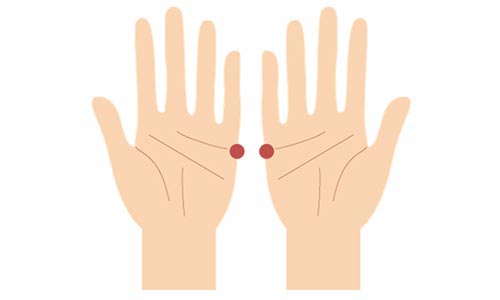

【後渓(こうけい)】

後渓(こうけい)は手の側面にあり、小指の根元にある出っ張った骨の下にあります。

出っ張った骨の真下からググ~ッと押し上げるように刺激しましょう。押しながら首や肩をゆっくり動かすと、さらに効果的です。

このツボは首や肩だけではなく、背中全般にかけての広いエリアに応用することができます。

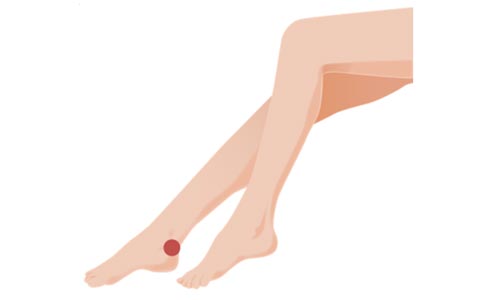

【大鐘(だいしょう)】

大鐘(だいしょう)は内側のくるぶしとアキレス腱の間、やや下の位置にあります。まずくるぶしとアキレス腱の間の位置を見つけて、そこから指の太さ半分ほど下の位置を刺激しましょう。

このツボは中医学的には腎臓と膀胱の経絡に働きかけることができます。中医学では「首や肩は膀胱経絡上にある」と考えているので、このツボを活用しています。

これらの2つのツボは中医学の鍼灸現場でもよく使用されています。もしもう少しスッキリさせたいときは、阿是穴(あぜけつ)を試してみましょう。

【阿是穴(あぜけつ)】

阿是穴(あぜけつ)とは、ずばりコリを感じる場所のことを指します。中国の人が按摩をしてもらうときに「あ、そこ(阿、是)!」といったことが名前の由来です。

上手に押しにくい場合は、ご家族の方に頼んで押してもらいましょう。逆にご家族の方に首や肩が凝ってないか聞いてみて、阿是穴を押してあげるのもいいですね。

こんな合併症にご注意

首や肩のコリは比較的よく見られる症状ですが、以下の症状もあらわれている場合は注意が必要です。

・腕の痺れ、痛み

・めまい

・頭痛

上記の症状は、首や肩コリの原因となる疾患が影響している可能性があり、日常生活に影響が出ています。また、日ごろの姿勢や動作に注意することも治療、予防に効果的です。あわせて医師にご相談ください。

体調不良が続く場合は医療機関の受診をおすすめいたします。

★保険のこと、漢方、鍼灸治療についての疑問、どの先生に診てもらえばいい?などなんでもご質問ください

- つらいときにはこのツボ

- 2018年05月18日

| < Previous Page | Next Page > |