中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

冬に弱りがちな「腎」を補う!2月の薬膳レシピ

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第十二弾!

2月の薬膳レシピは、冬に弱りがちな「腎を補う」がテーマです。

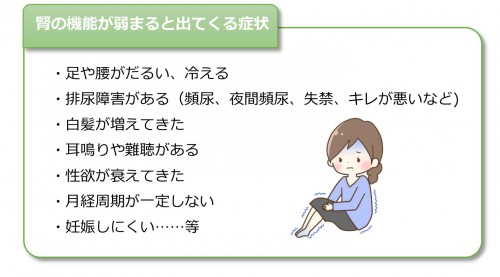

では、実際、腎の機能が弱ると、どのような症状がでるのでしょうか?

上記の症状に思い当たる方は、腎の生理機能が正常に働いていない可能性があります。

また、これらの症状が寒邪によって冬場に悪化する恐れも。そうならないために、冬は腎の機能を補うことが大切です。

「腎」を養生させるには、身体を冷やさないように心がける、温かい食事をとるとともに、 「腎」を補う黒い食べ物を積極的に食べるのがおすすめです。

「薬膳」と聞くととてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を考慮 して、ふだんからの食材の特性を組み合わせることも、立派な「薬膳」です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつも食材が「薬膳」 に!

さあ、「腎」を補う食材を使って、冬の養生を始めましょう!

黒豆の炊き込みご飯&プーアール茶

黒豆での炊き込みご飯の仕上がりは、まるでお赤飯のような美しい色!

黒豆の効能もまるごと頂くことができる調理法で、かつ手軽なので毎日の献立に活かしてみてください。

調理時間: 20分

【材料】 (4人分)

お米・・・ 2 合

黒豆(乾燥)・・・ 50g

昆布(だし用)・・・ 15cm

黒きくらげ・・・ 50g

干しエビ・・・大さじ 3

生姜・・・ 1 かけ

万能ねぎ・・・少々

水・・・ 400cc

酒・・・大さじ 2

塩・・・小さじ 1

【下ごしらえ】

黒豆は前の日の夜に、400ccの水に黒豆50gと昆布 15cmを入れ水に浸けておきます。

★黒豆の戻し汁は使うので、捨てないで!

【作り方】

1) お米2合を洗って、ざるにあげておきます。

2) 生姜をみじん切りにし、黒きくらげは、生の場合はそのまま細切りにします。(黒 きくらげが乾燥の場合は、水で戻してから細切りにしてください)

3) 万能ねぎは小口切りにします。

4) お米を炊飯器に入れ、前日に浸けておいた黒豆と昆布をざるに上げて、加えます。

5) 黒豆の戻し汁に水を足して 400cc にして、4)の炊飯器に戻し汁 400cc を入れます。

6) 炊器に黒きくらげ、干しエビ、生姜を入れ、酒大さじ 2 と塩小さじ 1 を加、全体を 混ぜたら炊飯器のスイッチを入れます。※(普通炊き)で大丈夫です。

※全ての材料を入れたところ

7) 炊きあがったら、器に盛り付け万能ネギをのせて出来上がり! プーアール茶とともにお楽しみください。

ワンポイントアドバイス

★白米の代わりに「黒米」を使うと、更に補腎効果も高まります。

★具材に「ひじき」や「黒ゴマ」「くるみ」を足しても効補腎果が高まります。

古川先生による「補腎」の薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、冬に弱りがちな「腎」を補う食材を教えてもらいました。

「黒豆」

腎を養い、身体の中の毒を排泄する働きを助けます。更年期や生理前に肌荒れが多い人や、 身体がむくむ人、眩暈がよくある人、足腰が重だるい人に良い食材です。妊娠中に、風邪を引きやすい人や、腰が痛いときも食べるといいでしょう。

「昆布」

体内の痰(ここでいう痰とは、咳と伴にでる痰だけでなく、水分代謝の低下から生じた体 に不必要な水の事もいいます)や脂肪など、不必要な物を、体液の流れを良くしながら体外へ排出する働きがあります。また、肝機能・胃・腎機能を補う効果が高い食材です。

「黒きくらげ」

胃腸の状態(腸内環境)を調え、胃腸の熱毒を排泄し、腎臓の負担を軽減する効果があります。お腹が張りのあるひとや、痔核がある人に良い食材ですが、鉄やビタミンDも含まれるので、慢性の皮膚病や貧血の人にもおすすめの食材です。

「プーアール茶」

胃腸の機能を高め、食の滞りを解消し、食前・食中に飲むと血糖値やコレステロールの上昇を抑えてくれる効果があります。また、腎を補うだけでなく、便秘や風邪、発熱、二日 酔いの改善にも効果的なお茶と言われています。

古川先生が選ぶ「補腎」の薬膳料理

ご自宅でのお食事はもちろん、外食でもこれら黒い食材を意識してメニューを選べば、 日々の食事で「腎」の養生ができますよ。

例えば・・・

【ひじき】

【鴨南蛮そば】

【黒ゴマプリン】

【亀苓膏(グイリンガオ)】※日本では亀ゼリーと呼ばれています

ドクターからの一言

古川先生

漢方における「腎」は、成長・生殖の働きも含んだ、生命の素となるエネルギーの源と考えられています。つまり、臓器としての腎臓だけでなく、泌尿器・生殖器・内分泌系の機 能や、生まれたときから人が大切にもっている「気」を蓄えている性質なども含めて、「腎」として捉えています。木で例えるならば、一番大事な根っこの部分といえるでしょう。

しかし、冬はこの「腎」の働きを弱くしてしまう季節だと言われています。人間の身体の根っこの部分が弱ってしまうと、様々な不調を引き起こしてしまいます。今、西洋医学では治りづらいと言われている「不妊」や「耳鳴り、突発性の難聴」、「夜間頻尿」なども、 漢方ではこの「腎」の働きをコントロールすることから治療を始めます。

BODY&SOULメディカルクリニックでは、経験20年以上の老中医と呼ばれる婦人科専門医や、内科専門医が在籍しています。西洋では治りにくい症例も多数、治療している先生方なので、お悩みの方は是非、ご相談ください。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年02月07日

「心」を養い睡眠の質を高める!1月の薬膳レシピ

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第十一弾!

1月の薬膳レシピは、暴飲暴食後の肝臓をいたわり、眠りの質を高める「牡蠣」がテーマです。

「薬膳」と聞くととてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を考慮 して、ふだんからの食材の特性を組み合わせることも、立派な「薬膳」です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつも食材が「薬膳」 に!

さあ、「眠りの質を高める食材」を使って、「睡眠」対策をしましょう!

牡蠣のミルク煮

牡蠣には体に必要な潤いや血を補い、慢性の虚弱体質を改善させる働きがあります。根菜と合わせて、血行を促進させましょう。パン食にもご飯食にも合う一品です。

調理時間: 20分

【材料】 (2人分)

牡蠣・・・ 8 個

人参・・・1本

ジャガイモ・・・1個

玉ねぎ・・・1/2個

牛乳・・・ 1 カップ

コンソメスープの素・・・小さじ1

小麦粉・・・適量

パセリのみじん切り・・・お好みで適量

【下ごしらえ】

牡蠣に塩を降ってぬめりをとり、水で洗っておきます。

【作り方】

1) 野菜(人参・じゃがいも・玉ねぎ)をさいの目に切り、サラダ油で炒めます。

2) かぶるくらいの水を加え、野菜が柔らかくなるまで煮ます。

3) 水気を切った牡蠣に小麦粉をまぶして熱湯に入れ、火が通ったら取り出します。 (牡蠣のゆで汁も使うので捨てないで!)

4) 野菜を煮たスープに、牡蠣の茹で汁 1/2 カップと牛乳1カップとコンソメスープの 素(小さじ1)を加えます。

5) 4)の鍋に牡蠣を加えます。

6) 塩、コショウで味を整えたら出来上がり! 器に盛り付けたらお好みでパセリのみじん切りを散らします。

「牡蠣」の薬膳ポイント

牡蠣の殻は中医薬で使用される生薬の一つです。

『イライラして眠りが浅く、胸が苦しく動悸がする、緊張で胃が痛む、汗が出やすく疲れ やすい』といった症状の方に処方します。特に、飲酒や暴飲暴食、ストレスで肝臓や胆嚢が疲れている中年層の方にも効果的な生薬です。

また食用の牡蠣の果肉は、血を養い睡眠の質を整え、心の機能を回復し心が穏やかにする 効果があるので、会社の仕事が忙しすぎたり、育児で気疲れしている方に、積極的に摂取してほしい食材です。

牡蠣に含まれる栄養素

牡蠣は1個(約 20g)あたり約 12kcal と低カロリーなのに、ビタミンやミネラルを豊富に 含む栄養たっぷりの食材です。特に、ビタミン類ではビタミン B12、ミネラル類では亜鉛 や鉄を多く含みます。

ビタミンB12は、アミノ酸や核酸などの代謝に関わり、主に体内で酵素のはたらきを助ける栄養素。亜鉛は、健康な皮膚や粘膜を保つのに役立ち、鉄は赤血球をつくるといったは たらきがあります。さまざまな栄養が豊富な牡蠣は、健康づくりに摂り入れたい食材です。

【牡蠣の豆知識】①

ミルキーで濃厚な味わいと、海の香り豊かな「牡蠣」。生食用として出回るのは、季節に よって種類が異なります。もっとも一般的な真牡蠣と、厚くて大きな殻が特徴的な岩牡蠣 が、よく知られている 2 大品種です。

寒い冬が旬の「真牡蠣」

日本沿岸には22種類の牡蠣があるとされ、食用としては「真牡蠣」がもっともポピュラーです。

真牡蠣は産地によって水揚げ期間が異なりますが、12月~翌3月がもっとも市場に出回る最盛期です。

暑い夏が旬の「岩牡蠣」

産卵を控えた牡蠣は身に栄養を貯めこみ、ぷっくりとよく太って旨味が詰まった状態。そんな状態を維持し続ける夏場が、もっとも岩牡蠣のおいしい季節です。岩牡蠣は、春から 晩夏にかけてが旬で、最盛期の6月~8 月になると市場によく出回ります。

ミルキーで濃厚な味わいは、真牡蠣と岩牡蠣ともに変わりありません。

真牡蠣の身はしっかりしていて、加熱するとプリっとした食感を楽しめるのが魅力。旨味たっぷりで栄養価が高いため「海のミルク」と呼ばれています。

一方の岩牡蠣は殻が大きいだけでなく、身もひと口で食べることができないほど大ぶりで、 さらに濃厚でクリーミー。ほんのり苦味や渋味も感じる味わいから「海のチーズ」と呼ば れ、夏の牡蠣として珍重されることが多いです。

色々な料理にできる牡蠣

【牡蠣の豆知識】②

牡蠣は「Rのつく月」に食べると美味?

フランスには牡蠣にまつわるこんなことわざがあります。

「Rのつかない月は牡蠣を食べるな」

200 年以上も前のフランスのことわざで、冷蔵技術がなかった当時、夏場に腐敗や細菌の 増殖が原因で、食中毒が頻発したことから生まれたといわれます。

「Rのつかない月」とは、英語表記の5月(May)~8月(August)の時期を指します。

この時期は、生牡蠣を食べてはいけないとされました。反対に R のつく月である9月(September)~翌 4 月(April)は、安心して食べられるということです。

上海でおいしい生牡蠣が食べられるお店

上海で牡蠣が食べられるおすすめのお店を紹介します。

「勝 Katsu」(住所)虹梅路 3717 弄 18 号(近延安西路)

(ご予約電話番号)021-6241-0234(日本語可)

長崎から取り寄せた、新鮮なお魚や食材が食べられる上海和食の老舗。お魚だけでなく、 馬刺しや長崎・沖縄の郷土料理も本場の味そのもの!上海で本場の味を超える和食がリー ズナブルに食べれる…こんな幸せあるだろうか。上海に住んでてよかった、と思えるお店 です。

【長崎産生ガキ】1個:60元

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、 夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、睡眠が浅い、ストレスが多いなどでお悩みの方は、 西洋治療や薬膳にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。

お問い合わせをお待ちしています。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2022年01月17日

2022年元旦から始める!「健康ライフスタイル」

こんな悩みを抱えていませんか?

「仕事が忙しくて時間と心に余裕がない」

「毎日同じことの繰り返しで楽しいと思うことが少なくなった…」

「心や体がなんとなく不調」

また今の状況から抜け出したいとは思っているけれど、目の前の仕事に追われ、忙しくて生活が乱れている。メンタルも体もなんとなく不調気味で、土日は疲れて寝てばかり。生 活を整えて前向きに過ごしたくても、何から着手していいのか分らない。…と困っていませんか?

2022年!まもなく新しい年のスタートです。

これを機に健康ライフスタイルを実践してみましょう!生活が整い、心も体も健康的になれば、きっと仕事もプライベートも充実した日々を過ごせるようになります!

まずは健康を維持するための「睡眠・食事・運動」を意識しましょう!

健康な体を維持するには、よい生活習慣を継続することが大事なポイントです。そのためには、少しずつ無理なくできることから始めましょう。

下記の6つのポイントを表にして、毎日達成できた習慣に○をつけてみてください。

質の良い睡眠をとるための習慣

質のよい睡眠は、疲労回復、ストレスの緩和、パフォーマンスアップなど様々な効果が得られます。質の良い睡眠に特におすすめの2つの習慣をご紹介します。

【眠りの習慣①】

☑ 朝起きたらカーテンを開けて、明るい窓際で過ごしましょう

毎朝目が覚めて日光を浴びると、睡眠・覚醒リズムが整い、質のよい睡眠を得られるようになります。

なぜなら日光を浴びると、眠くなるホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、代わりに 脳を覚醒させるホルモン「セロトニン」が分泌されるから。また、メラトニンは、セロトニンを材料に、日光を浴びてから約 14-15時間後に分泌が増加すると言われています。そのため、朝日を浴びたらその日の夜は快眠できるようになります。

【眠りの習慣②】

☑ 寝る1時間前から、スマホを見ない、もしくはスマホの画面を暗く設定する

寝る前にPCやスマートフォンを見ると、睡眠が浅くなり、眠りの質が低下します。PCやスマートフォンが発するブルーライトを浴びると、脳が「昼間だ」と錯覚し、眠くなるホルモンであるメラトニンが減少するからです。

【ドクターからの快眠アドバイス】

痛みのコントロールに鍼治療が適していると考えられていますが、睡眠の調節にも鍼治療が効果的なことがあります。特にストレスが多く緊張する時間が長い人などは、一度試してください。また、夢を多くみる、身体がほてる、寝汗をかくけど、睡眠薬はまだ必要な い、でももう少ししっかりと寝たい人などは、身体の陰陽のバランスを調節する生薬で睡 眠の質を高めることができますので、一度、ご相談に来てみてはいかがでしょうか?

太らない&疲れないための食事習慣

栄養バランスのとれた食事を1日3食規則正しくとると、健康維持だけでなく、腸内環境が整う、自律神経の乱れを防ぐ、集中力が高まる、きれいな肌を保つなどの効果が期待できます。

【食事の習慣】

☑ 毎朝、朝食を食べる

「朝忙しくて時間がない」「お腹が空かない」という理由で朝食を抜いてしまう人も、朝 食を食べるようにしましょう。朝食を食べると、体内リズムが調整され、”代謝がアップ”するので、消費カロリーの多い身体で 1 日を過ごせます。一方、朝食を抜くと空腹状態が 長く続き昼食を食べ過ぎてしまいがちです。その結果血糖値が急上昇し、インスリンが過 剰に分泌され、糖を脂肪として溜め込んでしまう可能性があります。

どうしてもお腹が空かない場合は、フルーツやヨーグルトなど食べやすい乳製品や果物か ら始めましょう。

また、忙しくて朝食を用意する時間がない場合は、調理の必要のない朝食を常備する、前日に朝食を用意しておくなどの工夫をしましょう。

【ドクターからの健康食事アドバイス】

食べ過ぎると胃腸に負担になり、胃虚状態(消化不良)になりやすくなります。また、食べているのに栄養が吸収できない脾虚状態(栄養ミネラル不足)にもなるため、疲労倦怠 感を感じることが多くなり、さらに過食になりやすく体重コントロールが難しくなります。 一度、胃腸を休めて消化機能を回復してみてはどうでしょうか?漢方薬はこの機能回復を 助けることができます。

身体の滞りをなくすための運動習慣

厚生労働省によると、1 日30分、週2回(合計週60分)の運動習慣がある人は、ない人と比べて生活習慣病の発症リスクが低いという報告があリます。ただ運動方法には決ま った形があるわけではなく、続けていくことが大切です。

忙しくて運動習慣がない場合は「軽い運動でもいいから毎日続ける」ことから始めていき ましょう。

【運動の習慣①】

☑ 毎朝 5 分、朝食前にストレッチをする

普段運動する機会が少ない人は、気持ちよく1日をスタートするために、毎朝 5 分のストレッチを行うことから始めましょう。ストレッチを行うと、緊張がほぐれ心身がリラックス状態に入り、交感神経と副交感神経が交互に活発化することで、自律神経のバランスが 整います。また、全身の血流がスムーズになり、血流が良くなると体温が上がりやすくな り、朝、スッキリを目覚めることができます。

【運動の習慣②】

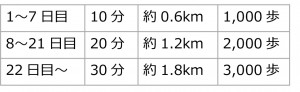

☑ 1日に10分~30分のウォーキングをする

普段運動習慣がない人はいきなり負担をかけると習慣化のハードルが上がるため、以下を 目安に歩いてみてください。

▼ウォーキング時間の目安

また、気分が乗らない日は靴を履いて外に出るだけで良しとする。忙しくて散歩する時間 を取れない日は、昼ご飯の後に少し歩く。帰宅の際に一つ前の駅で降りて歩いてみる。な ど、無理なく続けられる工夫をしてみましょう。慣れて余裕が出てきたらジョギングに変 更するのも良いでしょう。

【ドクターからの運動アドバイス】

これから運動を始めたいと思っている人は、こういった身近な生活の中で活動量を増やすことを第一に考えていきましょう。しかし体が疲れていてやる気が出ない場合には、ご相 談ください。疲れの原因を突き止め、五臓六腑を調節する漢方薬で、次第に体が軽くなり 活動量を増やす助けをします。

1日の終わりに心の疲れをとる、リフレッシュ習慣

休んでも疲れが取れない、よく寝たはずなのに朝から身体が重い、と感じている人は、1 日の終わりに思考をリセットし、リフレッシュする習慣を作りましょう。体が健康でも、 常にストレスを抱えていると、遅かれ早かれ、慢性的な疲れ、頭痛、めまい、不眠、腰痛、 冷え、便秘、腹痛といった様々な不調となって現れます。脳や心が休まらずにストレスを 受け続けると、興奮して交感神経の働きが高まりやすく、自律神経の働きが悪くなるからです。

【リフレッシュ習慣】

☑ 寝る前に10 分間、ストレッチと瞑想をする

体のコリの主な原因は、血流の滞りです。1日中同じ姿勢で仕事をすることが多い人は、 血流も滞ってしまうことが多く、必然的に身体に痛みが出てくるようになります。1日の 終わりにストレッチで体をほぐすことで、血流がスムーズになり、気になる体のコリも軽 くなります。

また、ストレッチが終わったら、そのまま横になり楽な姿勢で、何も考えない時間を取り ましょう。自分一人では、何か考えてしまう···と言う人には、マインドフルネスの方 法を教えてくれるアプリ「Better Sleep」などを活用して実践してみるのもいいでしょう。

【ドクターからのリフレッシュアドバイス】

身体の中で太腿の筋肉が大きいため下半身のストレッチをすることで、全身の血流が良く なり睡眠モードに入り易くなると考えられます。私たちのクリニックでは睡眠前のストレッチを教えています。また、心が穏やかになるお花の茶を紹介したり、夜になると緊張し やすい陰虚タイプの人には、夕飯後に服用する漢方薬を処方することもできます。

今回、ご紹介した「健康ライフスタイル」は当院の古川先生が実施しています。古川 先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 まで受けられます。

土曜日でも診察が可能ですので、生活習慣を見直したいという方は、西洋治療や薬膳 にも詳しい古川先生に一度相談してみてください。

お問い合わせをお待ちしています。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年12月27日

| < Previous Page | Next Page > |