中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

原因はわからないけど疲れが取れない… そんな「慢性的な疲れ」を漢方で改善

こんな症状でお悩みの方は、今すぐ相談

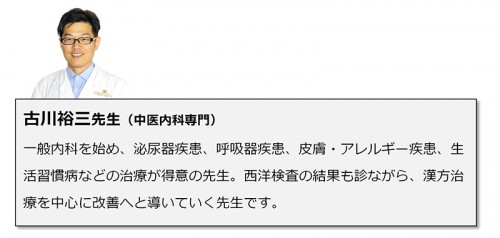

私にお任せください!

「疲れ」が他の病気を引き起こす原因?

身体に現れる危険信号は「発熱」「痛み」そして「疲労」があります。性格も真面目で誠実、社会や会社に貢献しようと日々努力している人の中には、自分の身体を駆使している方も多く、ともすると「疲労」を忘れて仕事に打ち込み、その自覚症状もない人もいます。

しかし、このような方を中医学的に体質診断してみると、実は虚弱体質になっていて免疫力も下がっている人が多く、身体は「疲労」していることがあります。そのため、この3つの危険信号を見落とさず、今、積極的に治療し健康な身体づくりをすれば、将来の様々な病気を防ぐことになるでしょう。

漢方の「慢性疲労」治療

漢方では「疲れ」の症状や体質を診て、タイプ別に治療していきます!あなたはどのタイプに近いですか?

①脾気不足タイプ

「胃腸」が弱り元気が出ないタイプ。このタイプは食欲がなく胃の不快感があり軟便になりやすい。また疲労倦怠感があり、甘いものを好む傾向にあります。

【漢方治療】

胃腸の動きをよくし気を補う「薬用人参」を処方し、「脾」を調え食欲回復をはかります。

②肝血不足タイプ

「血を消耗している」ため疲れてしまうタイプ。めまいや目の乾燥、こむらがえり、皮膚の乾燥、女性は月経の不調、男性は脱毛などの症状も見られます。また不安になりやすく、将来の明るい見通しが持てない人も多いタイプ。

【漢方治療】

血を増やす「四物湯」を中心に漢方を処方します。また血が減っている原因を突き止めることが治療の要です。

③腎陰不足タイプ

身体をクールダウンさせ、気持ちを落ち着かせる力が不足しているタイプ。寝汗、腰痛、喉の渇きなどの症状が見られます。まだ身体に慢性の炎症があり、体力を消耗している傾向にあるため、疲れがたまってきます。

【漢方治療】

漢方で、寝汗をコントロールする生薬を処方し、睡眠の質を向上さえ、疲労回復を図ります。寝汗は病気の始まりなので、まずは「寝汗」を積極的に治療しなければなりません。

④心陽不足タイプ

身体の「陽気」を補う生薬で、長い時間をかけて「心」の機能回復をはかります。

ー実際の治療例ー

古川先生による「慢性的な疲労」実際の治療例を紹介します。

【対象者】

M さん

31歳男性

【症状】

解熱後、白血球の低下現象が検査でわかったが、それから2、3年間は風邪をひきやすくなり、発熱と共に「咽喉の痛み、鼻詰まり、めまい疲労感、口の苦み」の症状が現れた。

西洋のクリニックで診察を受けるでも根本的な改善はなく対処治療のみで、「原因は免疫力の低下ですね。体力をつけて下さい」と言われていたとのこと。

【初診の時の状態】

顔色は薄黄色、目の下にクマがあり疲労を感じさせる容貌で診察室に現れました。体型はやや小太りで一見健康そうに見えます。現在も1ヶ月に4〜5 回発熱をするため、市販の解熱鎮痛剤を服用し対処していたとの事。また、飲酒後に発熱することが多いため、飲酒後は発熱する前に解熱剤を飲んでいたようです。

発熱、胃の痛み、下痢をする機会が多く疲労倦怠感が激しいため、友人の紹介で漢方の相談にみられました。

【中医学的診察】

①問診

問診をしてみると、喉が乾くことがあり冷たい飲み物を好む傾向がありました。また、下痢をしやすく、空調の効いた部屋だとすぐにお腹が冷えて下痢になることも。睡眠時はいびきをかくため、早朝は喉が乾き痛くなる事が頻繁に起こっていました。また会社の空調が強く、会社にいると身体がだるくなりやすい。入眠は良いのだが、夜中に身体が火照り、目が覚める時がある、などの症状がありました。

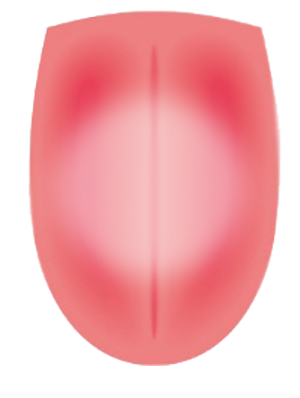

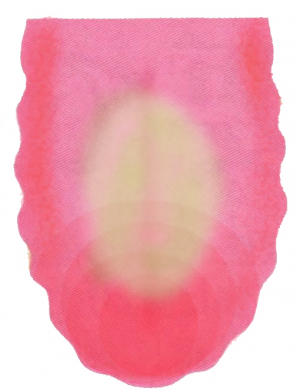

②舌診

舌は痛むことがあり舌の色は淡紅色。薄い白い苔があり、舌が乾燥していた。

③脈診

細く弱い

【医師の診察】

【漢方治療】

初めに「気虚感冒」の代表的な処方の「玉屏風散」を中心に使い、「虚熱」を取り除く生薬を組み合わせて処方しました。同時に生活の注意事項として、飲酒及び辛い食べ物はこの繰り返す発熱が完治するまで禁止としました。発熱が治まった後、身体を養う「補陰」の生薬を使い、体力免疫力を養うように調整していく治療スケジュールも説明します。

【途中経過】

1週間後

漢方を服用してから発熱はしていない。ただし依然と咽喉と舌の痛みがあり「虚熱」があると判断。虚熱を取る生薬を加味して経過を観察。

3週間後

漢方を服用してから今まで発熱はみられない。咽喉の痛みも軽減し、舌の痛みはもうない。ただ、未だにめまい、疲労感が激しくなることも多いので、身体に「気と陰」を補う生薬を処方。

6週間後

発熱はなし。しかし、飲食の乱れがあるので、舌の苔に汚れがみられ、胃腸の状態が乱れていると判断。前回の処方に整腸作用のある生薬を加味して処方。

2か月後

健康診断で白血球の数値が正常値に近づいていたことが判明。漢方薬服用後は、全く発熱はなく、咽喉の痛みも診られない。ただめまいや疲労感が若干残っているようだが、以前より軽減している。身体を養う滋養強壮の生薬など、長期服用しても副作用が出ない生薬を選択し、今後3ヶ月服薬していただくように説明し治療終了となりました。

【医師からの一言】

★保険についてのご質問や、治療期間はどのくらいかかるの?漢方薬は苦いの?

など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年09月24日

残暑の時期に下痢になりやすい人へ! 9月の薬膳養生料理レシピ

中国4千年の「中医学(漢方医学)」の理論をベースに、中医学ドクターが季節に応じた薬膳料理レシピをお伝えする「カンタン!薬膳料理」シリーズ第七弾!

9月、今回の薬膳料理レシピは、この時期に多い「下痢」になった時の「胃腸の回復!」がテーマです。

残暑が続くこの時期に多い症状に「下痢」があります。中医学では「泄瀉(せっしゃ)」といいますが、特にこの時期は、もともと脾気虚(胃腸が弱い)体質で、下痢が長引いて慢性化している状態の方が多くいらっしゃいます。この場合の下痢の原因は、慢性的な疲労に加え、胃腸に水分が停滞しているためと考え、治療には胃腸の動きを改善し、湿気を取ってくれる漢方を処方しますが、今回は、そのような方への薬膳養生料理をご紹介します。

胃腸を養い下痢を緩和する、薬膳料理で残暑を乗り切ろう!

「薬膳」と聞くとてもハードルが高いイメージがありますが、季節や体質・体調を考慮して、ふだんからの食材の特性や組み合わせ流ことも、立派な「薬膳」料理です。

難しい材料を使わず、普段の食材の組み合わせを工夫するだけで、いつもの食材が「薬 膳」に!

さあ、「胃腸を養う食材」を使って「下痢」対策をしましょう!

胃腸の回復のための「薬膳養生」レシピ

「芡実(けんじつ)とホタテ貝柱の粥」

調理時間: 20分

材料 2~3人前

芡実(けんじつ)・・・50g

ホタテ貝柱・・・3個

山芋・・・1/3 本

★ヨクイニン(はと麦)ご飯➡ お茶椀2杯分

水菜・・・1株

塩・・・小さじ1

水・・・600cc(貝柱を戻した水も加えて600cc にします)

【下ごしらえ】

★芡実は前日の夜に、水につけておきます。

★ホタテ貝柱は、前日から水に浸しておきます。貝柱を戻した水も使うので捨てないでくださいね。

★ヨクイニンとお米は前日の夜に、お米1合+ヨクイニン20gに、お米1合分のお水を入れて一晩寝かせておきます。翌日の朝に、炊飯器で普通炊きして作っておきます。

ヨクイニンのご飯は以前紹介したこちらのレシピでも使っています。参考にしてください。

【作り方】

1. ホタテ貝柱は手でちぎって細かくしておきます。水菜はみじん切りに、山芋は一口大に切ります。

2. 芡実とヨクイニンご飯に、ホタテ貝柱の戻し汁と水で合計600ccを加え、最初は強火で沸騰したら弱火にして、10分煮ます。。

3.2にホタテと山芋を加えて、更に10 分煮ます。

4. 山芋が柔らかくなったら、最後に水菜と塩を加えます。

5. 出来上がり!きれいに盛り付けましょう!

古川先生による「胃腸回復」のための薬膳食材講座

今回、レシピ監修をされた古川先生に、胃腸回復に役立つ食材を教えてもらいました。

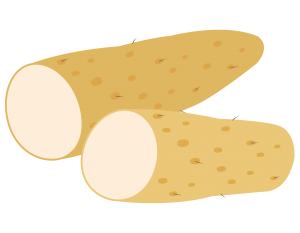

山芋

「山芋」は、漢方処方でよく使用される六味黄丸の生薬のひとつです。喉の渇きを抑え、多尿を緩和する作用があるため、血糖値が気になる人にお勧めの食材になります。また、「腎と脾」を健康にする作用があるので、食が細く元気のない人は、積極的に摂取してほしい食材です。

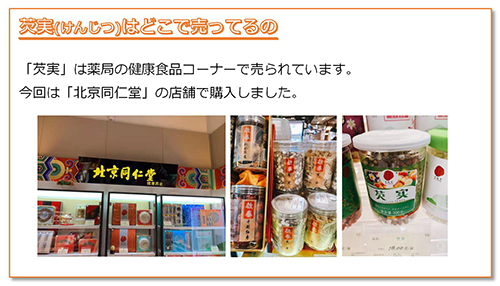

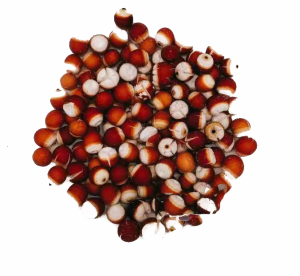

芡実(けんじつ)

芡実はスイレン科オニバスの成熟種子で、本草学の古い書籍の<神農本草経>にも腰膝の痛みをやわらげ、精気を養い、耳や目の疲労を回復させると記述されています。また芡実は胃腸を養い、下痢をおさめ、夏の暑邪を解放し、酒毒を排泄する働きがあるので、残暑にお酒の飲み過ぎで、身体が重だるい人にも良い食材です。

ホタテ貝柱

貝柱は栄養のバランスもよく、中医学的には身体に「潤いを与え、血を補い、胃を強くする」作用があると言われています。また陰を補う効果もあるので、喉が渇きやすい人や、夜眠れない人に効果的な食材でもあります。そのほか、血を養い補腎効果もあるので、頻尿の方にもお勧めの食材です。

水菜

水菜は京都が原産地とされ「京菜」とも呼ばれています。今では上海でも手軽に購入できる野菜の一つで、ビタミンA も豊富なので皮膚や粘膜を丈夫にしたり、免疫力を強化したりする働きがあります。またカリウムも多く含まれているため、夏場で失われたミネラルを補充するためにもこの季節にはお勧めの食材です。

ドクターからの一言

夏場は、暑さにより身体の体液(水分)を消耗してしまいますが、特に「下痢」をしやすいひとは、更に身体の潤いが無くなってしまいます。また、その状態でそのまま養生せずに秋を迎えると、秋特有の「燥邪」が体を襲い、体調を崩す原因となります。

今、この時期に「喉の渇きや痛み、空咳、皮膚の乾燥、不眠、情緒不安定」などの症状が出ている方は、「燥邪」が身体に影響を与えていると考えられます。

今回ご紹介した「芡実」は、この「燥邪」が現れる9 月の季節の変わり目に、積極的に摂取して欲しい薬膳食材です。日本をはじめ、世界で未だCOVIT-19 が猛威を振るうこの時期、免疫力を落とさないよう、積極的に養生しましょう。

今回、レシピ監修をされた古川先生の診察は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜20:00まで受けられます。

★保険についてのご質問や、どの先生に診てもらえばいいどの?漢方薬は苦い の?など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年09月06日

たかが《冷え》だと思っていませんか? 今のうちに漢方で「足冷え」を改善!

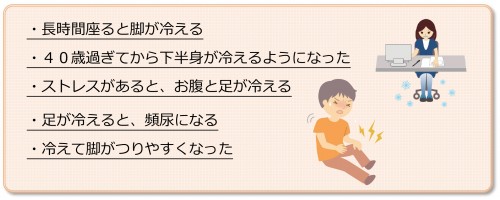

こんな症状でお悩みの方は、今すぐ相談

私にお任せください!

「男性の足冷え」は「心陽不足」が原因?

女性に「更年期」があるように、男性にも 30 歳後半から「心陽不足」で「動 悸・胸が苦しい・汗が出る・疲れやすい・精神力の低下」などの症状が出ること があります。これは、男女ともにホルモン分泌の低下や、自律神経の乱れが原因 で起こると考えられ、またこのような症状の初期の段階では、末端の血流循環不 全により「足冷えや浮腫み」などの症状が出てくることが多いようです。

漢方の「足冷え」治療

漢方では「足冷え」の症状や体質を診て、タイプ別に治療していきます!

①心陽不足タイプ

「心」の働きが弱まっていることが原因で、手足の血流 が悪い状態。足が冷えやすく浮腫みが出ることもあります。また、疲れやすく汗が出やすくなり、睡眠の質も低 下し動悸が現れることも。

【漢方治療】

身体の「陽気」を補う生薬で、「心」の機能回復をはかります。

②心脾両虚タイプ

胃腸が弱く栄養が吸収されないことが原因で、血が足りなくなるタイプ。手足の末端まで血液が流れないた め「足冷え」になります。また、同時に不眠になる事 も。

【漢方治療】

身体に血を補い睡眠の質を改善し、心臓に栄養を与える生薬で、機能回復をはかります。

③肝鬱血虚タイプ

慢性的な緊張が原因で、毛細血管が収縮しやすく血流障 害を起こしているタイプ。冷えて脚がつることもありま す。このタイプは真面目な性格の人に多く、緊張や不安な感情があると甘い物を欲する傾向にあります。

【漢方治療】

身体の緊張を緩和する生薬と血流改善の生薬を中心に処方し、運動や鍼治療などを組み合わせ治療していきます。

④腎陽虚タイプ

身体全体の水の代謝機能が低下することが原因で、冷えを引き起こしてしまうタイプ。下半身の浮腫みもあ り、排尿も以前よりはスムーズではなく、「前立腺が 肥大ぎみ」と診断を受けている人もいます。

【漢方治療】

「腎陽」を補う生薬を処方し、下半身の血流を促進させ症状を緩和させます。

ー実際の治療例ー

古川先生による実際の治療例を紹介します。

【対象者】

TSさん 55歳 男性

【症状】

【初診の時の状態】

患者さんは、夏場でも下半身が冷えやすくなってきている状態で、最近は毎日、 蕁麻疹が現れ、抗アレルギー剤を服用すると緩和する状態が続いていた。薬のせいか日中の眠気が強く、精神的に憂鬱な時もあり、原因不明の蕁麻疹と足の冷えなど、身体全体のバランスを改善したくて当院に受診されました。

【中医学的診察】

①問診

問診をしてみると、上半身は冷えないが下半身に冷えを感じやすく、会社の空調も強くコントロールが難しいとのこと。また、身体がだるくなりやすく、発疹の 発症箇所は、いろいろと変わる移動性発疹であることがわかった。温度による影響はないので、寒冷蕁麻疹ではないようです。飲酒とお肉を食べる習慣が多く、 野菜の摂取量は比較的少ないとのこと。50 代になって、入眠はいいのだが遅い時間に寝たとしても、5時前には目が覚めてしまい、その後再度寝ることは出来ないそうです。

②舌診

舌淡白、やや浮腫み 淡く黄色い濁った苔がある

③脈診

右は滑るような脈、左は細く弱い脈

【医師の診察】

お酒とお肉の摂取量が多いため胃腸の働きが疲弊し「湿熱毒」が身体に多く溜まっている状態。また、逆に血の生成も減り、心臓と肝臓を養えない状態のようです。

50代から慢性的に睡眠の質の低下が持続していたと考えられ、更に「心の陽気」が減ったことが原因で、手足を暖められなくなったと考えられます。移動性の発疹は、東洋医学では「風邪(かんじゃ)」に関係していると判断。「風邪」には「外風」と「内風」があり、患者の蕁麻疹の原因は「血虚生風」であり、身体の中から吹く風「内風」のためと判断しました。

【漢方治療】

初めに老廃物である「湿熱毒」を排泄し、胃腸の働きを調節し、血の生成を正常にしていきます。六安煎に去風解毒の生薬を加味して処方。次に心臓と肝臓に血を補い、機能の回復をはかります。また、最後に蕁麻疹の原因である「血虚生 風」も、血を補うことで解決される事もあると説明しました。

【途中経過】

1か月後

スッキリと排便出来るようになり、お腹の重だるさが改善され苔も薄くなってきた。生薬を飲むと、下半身が暖まる感じがするとのこと。

2か月後

蕁麻疹が減り、抗アレルギー剤の服用回数も減ってきた。日中の眠気が改善され、 仕事のパフォーマンスが向上、憂鬱な感情も減りだした。飲酒の機会が増えたため、舌の苔がまた汚れてきた。

3か月後

胃腸の働きも改善がみられ血の生成も正常になり始めているため、心臓と肝臓に血を補い、機能の回復をはかる「養心湯」の処方を始める。

4か月後

下半身の冷えや浮腫みにも改善が見られる。しかしお腹の張りが出てくるようになる。養心湯の中には薬用人参があり、胃腸の働きが弱いとお腹が張りやすくなるため、薬用人参の量を減らして調整。

6か月後

身体の冷える季節になってきたが、漢方を服用してから身体が温まり寒さを感じにくくなってきた。飲酒量が増えるとまれに蕁麻疹がでるが、その時は抗アレルギー剤を服用し対応しているが、飲酒がない時は蕁麻疹も出ないので、以前のように毎日服用することは無くなった。これから寒い季節になるため、養心湯に暖かい生薬を加味し、2ヶ月分の漢方を処方し治療終了となりました。

【医師からの一言】

★保険についてのご質問や、治療期間はどのくらいかかるの?漢方薬は苦いの?

など、なんでもご質問ください!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2021年08月30日

| < Previous Page | Next Page > |