中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

高地への旅行も怖くない!高山病によく効く漢方、あります

海外旅行や日本への一時帰国が難しい中、年末年始や春節に中国国内旅行を考えてい る方も多いのではないでしょうか?

他にも「中国にいる間に一度は行きたい」という声が多いのが、シャングリラなどの 雲南やチャカ塩湖、チベットなど。標高が高い場所に位置する絶景ポイントは非常に 人気があるようです。

しかし標高が高いところへ旅行する際に心配なのが「高山病」。

ツアー中に高山病になってしまったら、休憩を取らなくてはいけなくなるし、具合が 悪くては旅行自体も楽しめません。そうならないように、旅行前に「高山病予防の漢 方」を飲んで体調を整えていきましょう!

今回は、この年末年始や春節休暇中標高の高いところへ旅行を考えている方必見!

「高山病予防の漢方」「事前準備と対処法」をご紹介します。

高山病とは?

低酸素状態に置かれたときに体が順応できずに起こる症候群のことで、「低酸素症」 や「高度障害」とも言われています。高度が上がるほど気圧が低くなり大気が圧縮さ れなくなるので、酸素を含んだ大気の密度は減ります。一度の呼吸に含まれる酸素の 量も減るので、酸素と結びついたヘモグロビンが減少し、組織に送る酸素が不足して 様々な高山病の症状が現れてくるのです。

高山病の症状は?

・頭痛 ・吐き気 ・めまい ・顔、手、足のむくみ

・倦怠感 ・息切れ ・動悸 ・食欲不振 ・睡眠障害 etc…

これらが初期の「急性高山病」とされる症状で、標高の高いと ころに身を置いたときに起こる症状です。この段階で適切な処 置をしないと重症になる可能性があります。

高山病になりやすい人は?

高山病になりやすいかどうかは、個人によって差がありますが、その中でも特になり やすいのは…

・高齢者

・子供

・貧血の人

・風邪・寝不足の人

以上のように言われています。ただ、普段高山病になりにくい人であっても、体調に よっては発症することもあるので、どんな人でも注意が必要です。

高山病の漢方薬って?

実際に高山病予防の漢方薬がどのようなものなのか、当院の古川先生に聞いてみました。

高山病予防の漢方はどのように処方する?

旅行前の体調管理の漢方薬

旅行前10日分の漢方を飲んで、体調を整えて旅行に臨みましょう!

このように、体質の違いにより旅行前の漢方薬処方は異なります。不安な方はご相談 ください。

BODY&SOUL メディカルクリニックで

「高山病予防の漢方」を処方してくれる先生

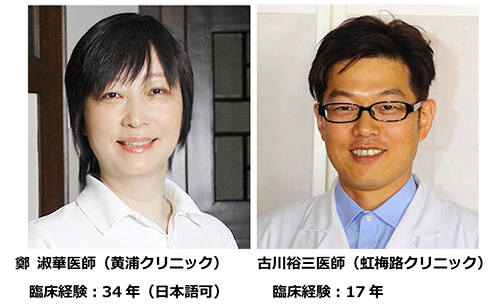

高山病予防の漢方は、どの先生でも処方できるわけではなく、治療効果を期待できる 先生を探すのは難しいでしょう。当院では、古川裕三医師が今まで、何例もの患者さんから「旅行に行っても高山病になりせんでした」と報告を受けています。

是非、経験豊富な実績にある古川先生の診察をお勧めします。

古川裕三医師(虹梅路クリニック)

高山病予防の7つのポイント(旅行開始後)

旅行が始まったら、現地で下記の7点に気をつけましょう!

①前日にはしっかりと睡眠をとる

寝不足では疲労が残ってしまうため、よけいに酸素が必要となり酸素不足となってし まいます。高度を上げる前日には、しっかりと睡眠を取るように心がけましょう。

②高地順応をする

ロープウェイや列車などで一気に高度をあげたときは、その高度で30分から1時間ほ どゆっくりと過ごすと体が高度に順応してくれるので高山病になりにくくなります。

③高度を上げる速度はオーバーペースを避ける

ペース管理に適した方法は「会話ができる程度のペースになっていること」で す。呼吸が切れて「はぁはぁぜぇぜぇ」言っているようなペースは完全にオーバーペ ースです。ゆっくりと歩いて会話ができるような状態であるように心がけましょう。

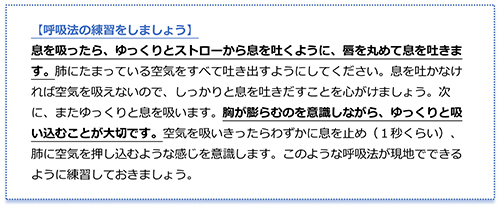

④高地用の呼吸法をマスターしよう

しっかりと息を吐き、空気を深く吸い込むと高山病の原因である血液中の酸素濃度(血中酸素濃度)が上がって(改善して)きます。

⑤水分を十分に補給する(水分補給の効果は酸素缶より重要です!)

脱水症状にならないよう、こまめな水分補給を心がけましょう。

高度が上がると乾燥するので脱水症状になり、血流が 悪くなるため、酸素を体にうまく運べなくなります。 また体内の水分が不足してくると、サラサラしていた 血液が濃くなってドロドロとしてきます。ドロドロと 濃くなってくると、血流が悪くなり、血液が運搬して くれている酸素が脳へ届きにくくなってしまいます。 このような状態が高山病につながってきます。一度に大量の水を飲んでも吸収しきれな いので、水分補給は、10分間隔で少しづつ摂取するようにしましょう。

⑥体を締め付けすぎる服装は避ける

体を締め付けると深呼吸がしづらくなります。服を選ぶときは腹式呼吸ができるよう なゆとりのある服にしましょう。

⑦アルコールの摂取は避ける

アルコールを摂取すると呼吸が抑制されて、酸素を体内 にうまく取り込めなくなります。

高山病の原因になるので飲酒は控えましょう。

それでも高山病になってしまったら

①安静にして休み、回復を待つ

症状を感じたら高度は上げずに休憩しましょう。酸素を 取り込みやすくするため、横にならずに、ゆっくり体を 動かすなどして深呼吸ができるようにします。高度を上 げて歩き始めるのは症状が回復してからにし、症状が改 善しない場合は下山するなどして高度を下げましょう。

②頭痛があり、解熱鎮痛剤を飲む場合

バファリンやアスピリンなどの解熱鎮痛剤を飲んで頭痛が治まっ たとしても、頭痛の原因となる酸素不足が改善しているわけでは まりません。その場で安静にするかゆっくり運動をして、解熱鎮 痛剤がなくても頭痛の症状がでなくなるまで高度を上げるのをや めましょう。

③症状が回復しない場合

症状が改善しない場合、そのまま高度の上げ続けると、重症化してしまいます。高山 病は高度を下げて酸素を多く取り込むと改善するので、重症になる前に勇気を持って 高度を下げましょう。

今回、ご紹介した「高山病予防の漢方」は、当院の古川先生が実施しています。 古川先生の診察治療は、虹梅路クリニックで夜 20:00 まで受けられます。 土曜日でも診察が可能ですので「チベットなどの高地に旅行したいけれど高山病が 不安」という方はぜひご相談ください?

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2020年11月09日

男性の陰部のムズムズ感・残尿感…もしかして「前立腺炎」かも?

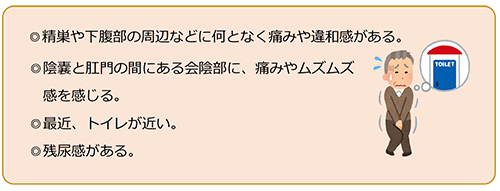

こんな症状はありませんか?

もしかしたら、その症状は「前立腺炎」かもしれません。

今回は、そんな男性の悩み「前立腺炎」の原因、生薬治療、養生法などを探っていき ましょう。

前立線炎とは?

「前立腺」は膀胱の下にある栗ぐらいの臓器です。

慢性前立腺炎は、30~40 代に発症するケースが多い病気で、様々な原因で起きるとされています。

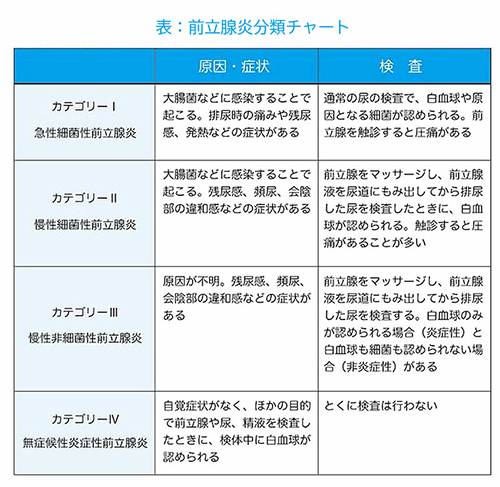

この表のように、細菌の感染によって生じるカテゴリーIの「急性細菌性前立腺炎」 やカテゴリーIIの「慢性細菌性前立腺炎」とは違い、カテゴリーIIIの症状は患者が多いにもかかわらず、現代の医学をもってしても原因がはっきりと分かっていません。 当然、病院で処方された薬を飲み続けても症状は一向によくならないので、さまざまな病院を転々とする患者さんも少なくないのです。

また、時に細菌性、炎症性、無症状性など、原因と症状が一致しない場合もあります。

前立腺炎になりやすい3つのタイプ

前立腺炎になりやすい人には主に以下の3つのタイプに分かれます。

1)「膀胱湿熱」タイプ

・過度の飲酒習慣がある

・暴飲暴食が多い

・特に辛い香辛料が好き

・脂っこい味の濃い食事が好き

2)「肝気郁結」タイプ

・仕事のストレスが多い

・精神的な緊張が続いている

3)「脾腎陰虚」タイプ

・慢性的に身体に炎症が起こり、老化、疲労時に症状が悪化する

・メンタルが乱れがち

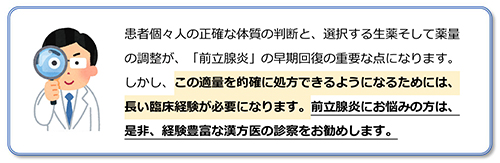

漢方で治療!その極意とは?

現代の西洋治療では、はっきりとした治療が確立されていない、カテゴリーIIIの症状でも、漢方医学は治療や予防ができる❗のです。

では、どのように治療や予防をするのでしょうか?

中医学の「熱淋」と「前立腺炎」

中医学の古医書には、「熱淋(ねつりん)」という病名があり、現代でいう「尿路感染や前立腺炎」の症状に似ています。

「熱淋」の「熱」は「尿が濃く黄色で熱を感じる」を意味します。「淋」は「上から 下へ流れる」ことが上手くいかない「頻尿・排尿痛・尿意切迫・残尿感・たらたら出 る」などの症状を総称して言います。

西洋医学では検査の結果によって細菌性の場合には抗菌薬を、非細菌性の場合には消 炎薬などを使用します。しかし、これらの薬物治療を行っても炎症が治まらないと、 慢性化してしまうのです。

漢方では、老廃物である「湿熱」の侵入を減らし、いかに効果的に「湿熱」を排泄す るかが治療のポイントになります。

「湿熱」を排泄して前立線炎の予防を!

「湿熱」は、慢性の前立腺炎などでもよく診られる、治りにくい体質であり、「湿」 と「熱」は、相反する性質ため生薬の選択や、生薬の量をうまく調整できないと治療 効果が現れません。

①「湿」体質を改善する

洗濯物を速く乾かしたいときに皆さんはどうしますか?

まずは、衣類を 1.脱水する、そして 2.空気をあてる、 それから 3.温めて乾燥させますよね?

中医学では、身体の老廃物「湿気」を排泄させるときも同じ思考で漢方薬を処方します。

まずは(1)利尿の生薬で尿を増やす(身体の中をキレイに洗い流す)

そして(2)肺を開く生薬で、呼吸を調える(空気をあてる)

最後に(3)胃腸を温める生薬で、身体の中を乾燥させる。(温めて乾燥させる)

このように漢方薬を調整しながら、「湿」体質を改善していきます。

②「熱(火)」を抑える

燃えている薪を速やかに消すためには、皆さんどうしますか?

まずは 1.水をかける、そして 2.空気を遮断する、それから 3.薪を減らすと消えますよね?

ここでも中医学では、身体の老廃物「熱」を排泄させるときも同じ思考で漢方薬を処 方します。

まずは(1)増液の生薬で水を増やす(水をかける)

そして(2)肺を収斂(しゅうれん)する生薬で呼吸を調える(空気をコントロールする)

最後に(3)胃腸を冷やす生薬で「熱」を便から排泄する(熱の素となる老廃物を排泄さ せる)

ここでも、このように漢方薬を調整しながら、「熱」体質を改善していきます。

BODY&SOUL メディカルクリニックで「前立腺炎」治療にお勧めの先生

生活で取り入れよう!「養生法」

規則正しい生活

規則正しい生活をするための第一歩はとにかく毎朝、朝食をとることです。

朝食は体内時計のリズムをつくる上で重要なので、朝、お腹のすかない人は、一度、 前日の晩御飯をサラダだけにして体内リズムを戻してみましょう。

理想的な朝食はこんな感じ・・・

排泄リズムを整える

中医学では、夜の9時前後は「腎臓」、朝の7時前後が「大腸」の働きが活発なる時 間帯とされています。前立腺肥大の人は夜の頻尿が気になりますが、午後3~6時の 間にしっかりと水分補給を心がけ9時前後の「腎臓」の時間帯にしっかり排尿し、尿 道を清潔な状態した後、睡眠に入りましょう。

便秘をしていると直腸にたまった便が尿道を刺激し、排尿障害が悪化させることもあ ります。便秘の人は夜の食材の選び方を工夫してみましょう。

理想的な朝食はこんな感じ・・・

適度な運動を取り入れる

適度な運動は気分転換になるばかりでなく、身体の老廃物 を排泄するのに役立ちます。運動不足になるとからだがむ くみ、前立腺もむくみやすく、血流も障害されるため症状 が出やすくなります。

中医学では老廃物を便、尿、汗として排泄されるとされて います。少し汗ばむ適度の運動を日課にしましょう。

半身浴の勧め

前立腺は胴体の中で末端にある器官なので、特に血流が悪 くなる部位にあたるため、血流を良くする半身浴は、症状 や病気の予防に役立つと考えられます。

ぬるめのお湯で、少し汗をかくぐらいの半身浴をしてみま しょう。心もリラックスし、血液の循環も良くなるので、 快適な入眠にも効果的です。

今回、ご紹介した「前立腺炎治療の漢方」は、当院の古川先生と鄭 淑華先生が実施し ています。

古川先生と鄭先生の診察治療は、黄浦クリニックと虹梅路クリニックで、夜 20:00 ま で受けられます。土曜日でも診察が可能ですので、「下腹部周辺の違和感や頻尿など の悩み」は中国にいる今、漢方で治療してみませんか?

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2020年11月02日

「働く女性の保健室」秋・冬にやってくる、プチ不調や身体の悩みの解決法!

寒くなってくるこの季節は、なんとなく不調になったり身体の悩みもいっぱい。

働く女性に対して行ったある調査では、秋冬の寒くなってくるこの時期に「身体のプ チ不調がある」と答えた方はなんと 97.5%。その回答者の 4 分の 3 以上が「冷え」、 半数以上が「肌の乾燥」「肩こり」に悩みを抱えているという結果に。

<働く女性の秋・冬の悩み第1位>

冷え性!

寒さの厳しくなる季節の「冷え症」には、漢方で「温活」しよう!

手足が冷たくてなかなか眠れなかったり、肩こりが悪化したり、偏頭痛に悩まされた り。そんなさまざまな不調は、実は「冷え」が原因であることも。また、生理痛やお 腹の冷え、肌荒れ(手荒れ)や顔色の悪さも冷えからくる「血行の悪さ」が原因とい うこともあります。

たかが「冷え症」とは思わず、今年は早めに体を温める「漢方の温活」を始めて、真 冬の到来に負けない体質に改善しましょう。

①冷え症改善の漢方

漢方薬の中には身体を温める生薬が数々あり、例えば、ニッケイ属の樹木の枝の部位 「桂枝」という生薬は手足を温める作用があり、幹の部位は胴体を温める作用があり ます。他にも身体を温める生薬はたくさんあり、実際は、患者一人一人の冷えている 部位を的確に診察し、適切な生薬を処方することで、冷えている部位を改善していき ます。

②身体を温める「鍼治療」」

身体の冷えている理由の1つに血液の循環が悪いことがあげらえます。ツボを刺激す ることで手足の血流量を増やし、また手足のツボを刺激することで内臓の働きを改善 することができるため、冷え改善の治療法として「鍼治療」は長年受け継がれている とても効果的な治療です。

③漢方の「足湯」治療

<働く女性の秋・冬の悩み第2位>

肩こり!

ツライ「肩こり」には、鍼や推拿、漢方、運動療法で改善しよう!

寒さで体が縮こまったり、重いコートを着たりすることによって、冬はいつも以上に 肩や首のこりを感じやすいものです。また、通常の業務で PC やスマホを使って目が疲 れたり、長時間同じ姿勢でいることで、運動不足になりがちなオフィスワーカーにと って、「肩こり」は深刻な悩みです。

そんな「ツライ肩こり」は、街のマッサージ屋さんで一時的に改善させるのではなく、 本格的に治療をして根本的に解決しましょう。

①筋膜リリースの真骨頂「鍼」で治療

筋肉は交差するところにたくさんのツボがあり、そこを刺激することで筋膜がスムー ズに動くようになり、肩こりが解消されます。

②生体学に基づいた医学マッサージ「推拿」で治療

全身のバランスを整えることで、首肩の負担を軽減し痛みや凝りを緩和していきます。

→【過去記事】世界で指折りの手技療法「推拿(すいな)」とは?

③身体の内側から「漢方」で治療

冷えや血の足りない人は筋肉に栄養が行き渡らず、筋肉が凝りやすいため、栄養を補 う漢方薬を飲むことで、身体を温め、血を増やし、肩こりを緩和させていきます。

④運動療法で「肩こり」にならない身体を作る

背中の筋肉が足りないと肩こりは繰り返します。時間をかけて、肩こりにならない身 体を手に入れましょう。スポーツトレーナーが直接指導します。

→【過去記事】時間のある今!「肩こり・肩の痛み」を徹底的に改善しよう!

<働く女性の秋・冬の悩み第3位>

乾燥と肌荒れ!

これからの季節の大敵「乾燥と肌荒れ」に漢方を

「お肌は内臓の鏡」といわれます。肌という表面のトラブルも実はカラダの内側から のサインのひとつです。

秋冬の肌トラブルの症状別おすすめ漢方

乾燥肌や肌荒れと言っても、症状は1つではありません。ここでは秋冬の肌トラブル 別におすすめの漢方をご紹介します。

このような体質の方を、漢方では「血虚」といい、血(けつ)が不足していると考え ます。

血(けつ)は「栄養」と考え、全身の組織や器官にうるおいと元気を与える役割があ ります。不足したり、巡りが悪くなったりと栄養がいきわたらず、肌トラブルにつな がります。

【漢方の改善方法】

血を補い、お肌に栄養を与え、乾燥を防ぐ漢方を処方します。また、かゆみを鎮める 生薬も一緒に配合し「乾燥肌」を改善していきます。

これに当てはまる方の体質を、漢方では「陰虚・内熱」といい、身体を冷やす機能が 低下し身体に熱が篭っている状態と考えます。

この体質は慢性的な炎症が起きやすく、皮膚トラブルの原因にもなります。また夏は 熱を発散しやすい季節ですが、冬は自然と熱を体から発散させるのを防ぐ機能が働く ので、意外にもこのような症状の方は冬場に症状が悪化することが多いのです。

身体にこもった不要な熱を取り、皮膚炎や口内炎などの症状を緩和させる漢方を処方 します。また、この漢方は不要な熱をとってくれることで、イライラや不眠にも効果 的です。

<働く女性の秋・冬の悩み第4位>

心身の疲れ!

心身のピークは 28 歳!?漢方のアンチエイジングで疲れにくい体に!

疲れやすくなった、集中力や記憶力が落ちてきた…。30~40 代になると、そんな心身 の変化を感じやすくなるもの。疲れやすさや集中力の低下は年齢のせいかもしれませ ん。

「女性の一生は 7 年周期」これは、紀元前 200 年ごろに編纂された中医学の古典の 1 つにある「男性の一生は 8 年周期、女性の一生は 7 年周期」という記述がもとになっています。それによると女性は「28 歳で精神的・肉体的にピークを迎え」「35 歳で 疲れがとれにくくなる。肌のハリや髪の質が少しずつ衰え始める」「42 歳で精神的・ 肉体的に衰えがみえ始める。白髪が目立ち、皮膚はたるみ、色つやもあせてくる」そ うです。

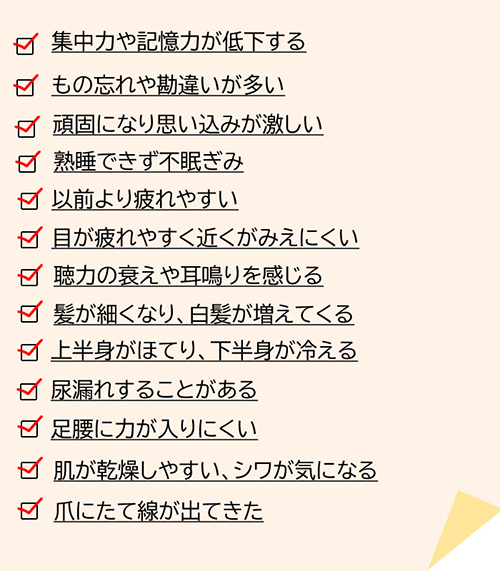

こんな症状はありませんか?

エイジングケアのポイントは「肝」と「腎」

中医学では年齢(エイジング)と関わるのが、『腎』と『肝』。 腎は、生命力を維持する役割があり、ホルモンとも深い関係があります。腎が弱って くると、冷え、むくみ、腰痛、不妊、泌尿器の不調や白髪、薄毛といった症状が出て きます。

一方、肝は女性の生理と関わり、栄養をたくわえています。肝が正常に機能していれ ば、腎の働きも整い、腎が正常に機能していれば肝の働きも整うというように、腎と 肝は密接に関係しています。中医学では、腎と肝を正常に働かせる漢方を処方して、 アンチエイジングの体質へと改善していきます。

今回、ご紹介した「働く女性の保健室長」Vivian 先生は、黄浦クリニックで夜 20:00 まで受けられます。土曜日でも診察が可能です!

- 中医学の知ってて得する(Wechat配信)記事

- 2020年10月26日

| < Previous Page | Next Page > |